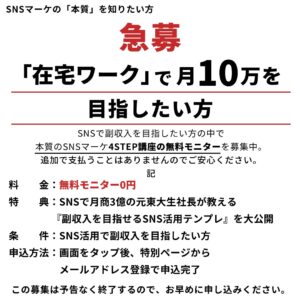

「SEO記事ってどう書けば上位に上がるの?」

「具体的な手順が知りたい!」

この記事では、SEOで評価される記事構成と書き方を、初心者でも再現できるようにシンプルに解説します。

正しい手順を知り、最短距離で副業を成功させませんか?

「副業を本気で頑張っているのにお金にならない…」

そんなあなたに朗報です。副業の成功は『明確なロードマップを引けているか』が全てを決めます。

あなたの副業人生、今までしっかりと頑張ってきたのだと思います。でもうまくいかない。

これは、「正しい手順」を知らないからではないでしょうか。副業をしていくに当たって、

✅自分にあった副業スキルの習得手順

✅時間を無駄にしない勉強の順番

✅自分の特性を活かした最短距離で収益につながるスキルを見つける

これらをしっかりと決めて、時間がない副業勢の時間効率を最大化したいですよね。

では、これらを相談できるかたはいらっしゃいますでしょうか?いたとしても、なかなか正しい答えは返ってこないかもしれません。

そこでアドネスラボでは『ロードマップ作成会』を開催しています。

累計5,000人の副業をサポートしてきた僕たちアドネスラボが、相談時間無制限で「成功までのロードマップ」を一緒に引いていきます!ただの相談じゃなくて「あなたに必要なこと」がわかる時間にきっとなるはず。

参加はたったの2ステップ

STEP1.下のボタンをタップ

STEP2.LINEで日程調整をする

今なら”無料”で開催しています。

いつまで無料開催を続けるかわからないので受け取りはお早めに!

SEO記事とはどんなものか?

SEO(Search Engine Optimization/検索エンジン最適化)とは、ユーザーが検索エンジンでキーワードを入力したときに、自社サイトや記事を上位に表示させるための最適化施策を指します。目的は単に上位表示されることではなく、ユーザーと検索エンジンの双方から「価値がある」と評価されるコンテンツを作ることにあります。

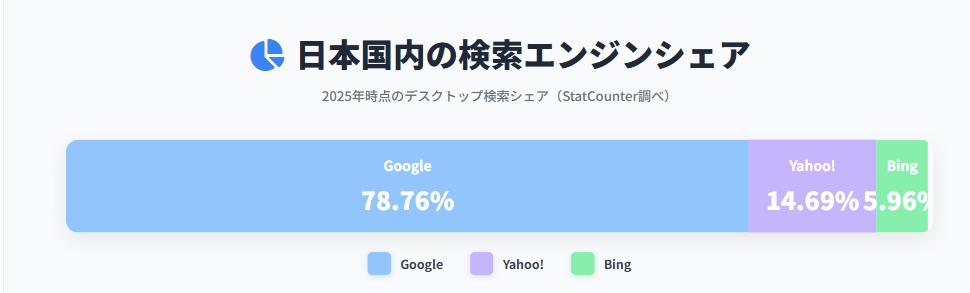

🔹 日本国内の検索エンジンシェア(2025年時点)

日本国内では、Googleが圧倒的なシェアを占める状況が続いています。StatCounter(2025年データ)によると、デスクトップ検索における各検索エンジンのシェアは次のとおりです。

| 検索エンジン | シェア |

|---|---|

| 78.76% | |

| Yahoo! | 14.69% |

| Bing | 5.96% |

| その他 | 0.45% |

このデータから、GoogleとYahoo!を合わせると日本国内の検索の約93%を占めていることがわかります。

さらに、Yahoo! JAPANは2010年以降、Googleの検索技術を採用しているため、検索順位の決定にはGoogleのアルゴリズムが関与しています。

ただし、Yahoo!は独自のニュース・広告表示機能を備えており、検索結果の並び順やレイアウトがGoogleと完全に同一ではない点には注意が必要です。

また、モバイル検索に限定すると、Googleのシェアはさらに高く、90%前後に達するというデータもあります。つまり、日本国内でSEO対策を行う場合、Googleの評価基準を軸に最適化することが最も効果的です。

SEO記事とは、「コンテンツSEO」と呼ばれるマーケティング手法の中心的要素です。単に上位表示を目指すだけでなく、ユーザーに価値を提供し、サイト全体の信頼を高める”資産型コンテンツ”を生み出すことが目的です。結果として、アクセス増加・ブランド認知・リード獲得といった中長期的な成果へとつながります。

Googleと読者の両方に評価される記事を目指すには

Googleは日々アップデートを重ねながら、「ユーザーにとって価値のあるサイト」を上位に表示するアルゴリズムを磨き続けています。

では、Googleが評価する「価値」とは何か?その答えを理解するには、Googleの理念「10の真実」を読み解くことが欠かせません。

Googleの価値観「10の真実」とは?

Googleが掲げる”10の真実”のうち、SEOに特に関わるポイントは以下の通りです。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 一つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない

「ユーザー中心主義」がSEOの大前提

Googleの理念の中で最も重要なのは、「ユーザーに焦点を絞る」=ユーザー中心主義 という考え方です。

結論:ユーザーが満足することが、SEO評価の最優先項目です。

なぜなら、ユーザーがGoogleを使い続ける理由は「最適な答えが得られるから」。その信頼を守るために、Googleは「ユーザーが求める情報を最も早く、わかりやすく提供するサイト」を上位に置いています。したがって、SEO対策の本質は「ユーザーにとって役立つサイトを作ること」に尽きます。

独自性を備えた有益な記事群をサイト全体で網羅することがSEO成功の鍵

Googleとユーザーから評価されるサイトは、「独自性」+「有益性」+「網羅性」を兼ね備えています。

独自性とは、「他サイトにはない一次情報や体験に基づいた記事」のこと。単なるまとめ記事ではなく、体験・検証・実績を示す具体的な情報が求められます。

例:「SEO改善でCTRを7.2%→11.4%に向上させた」

こうした数値データがあるだけで、信頼度は飛躍的に高まります。

検索意図と独自性の構成バランスは7:3が理想

Googleに評価される記事は、検索意図を正確に反映した構成(同質化)と、他サイトにはない一次情報(独自性)をバランスよく組み合わせていることが特徴です。

筆者の経験則では、検索意図に沿った内容を7割、独自性のある情報を3割の割合で構成した記事が、最も安定して上位表示されやすい傾向にあります。

対策キーワードに対して検索意図をしっかり押さえていても、独自情報が不足していると評価が伸びにくく、逆にオリジナル情報ばかりで検索意図から外れると、上位表示は難しくなります。そのため、記事構成を作る際は、同質化(検索意図の反映)7:独自性(一次情報)3を意識することが重要です。

顕在ニーズと潜在ニーズを満たすSEO記事構成

ユーザー満足度の高いSEO記事を作るには、「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」の両方を意識した構成が必要です。これらは、ユーザーが検索する目的や心理状態を表す2つの軸です。

✅顕在ニーズ:ユーザー自身が明確に課題や目的を自覚しており、具体的な答えを求めている状態。

例:「SEO 記事 書き方」「SEO 構成 方法」など。顕在ニーズは、検索結果の上位記事に共通している”基本的な回答部分”にあたります(同質化)。

✅潜在ニーズ:ユーザーが現時点では自覚していないものの、情報や気づきを与えられることで生まれる関心や欲求。

例:「SEO記事を長く読まれるようにするには」「上位を維持するリライト方法」など。潜在ニーズを満たすには、関連テーマへの内部リンクを設置したり、検索結果にない一次情報(体験・データ)を補足することが効果的です。

なぜSEO記事を書くのか?その本当の目的

SEO記事を書く目的は、単に上位表示を狙うことではありません。ユーザーの悩みを解決し、サイト全体の信頼を高めることが本来の目的です。

Googleは、キーワードに対する「答え」だけでなく、検索を通じて得られる”体験そのもの”を評価しています。つまりSEO記事とは、「検索で見つけてもらうための文章」ではなく、ユーザーに価値ある情報体験を設計するコンテンツなのです。

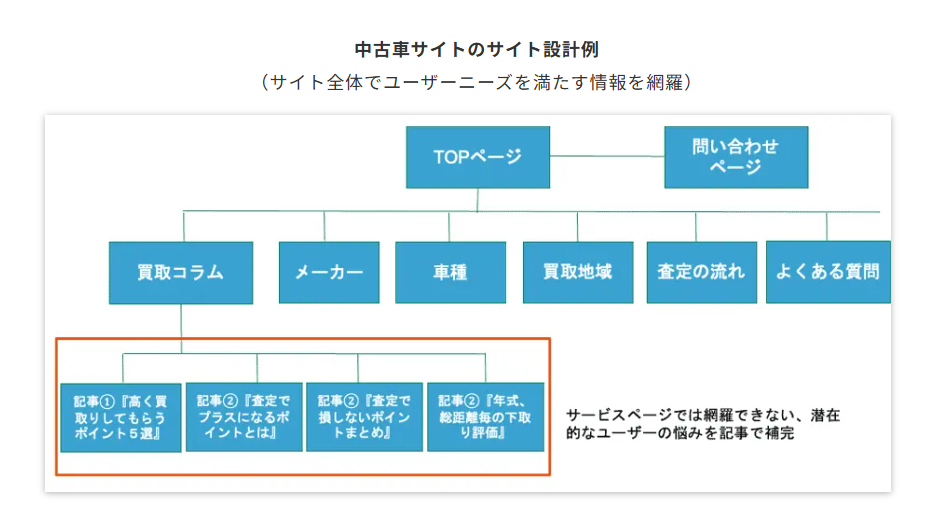

以前のGoogle検索では、1つの記事で悩みを解決できれば上位表示されていました。しかし現在は、ユーザーの疑問を多角的に解決できる”網羅的な情報”を持つサイトが評価されるようになっています。

検索体験を向上させることでサイト全体の価値が上がる

Webサイトは、サービスページ・料金ページ・お問い合わせページ・会社概要ページなど、複数のページで構成されています。しかし、これらの固定ページだけでは、サイトのターゲットユーザーが求める情報や検索ニーズをすべて満たすことはできません。

ユーザーが検索する背景には、「サービスの詳細を知りたい」といった顕在的なニーズだけでなく、「比較したい」「自分に合う方法を知りたい」といった潜在的なニーズもあります。こうした幅広いニーズに対応するために、サービスページ(固定ページ)で伝えきれない情報をお役立ち記事として提供することが重要です。

検索ニーズを客観的に捉える方法と考え方

上位表示を目指すとき、制作側の感覚や思い込みで記事を作成すると、検索ユーザーの意図とズレが生じ、評価が下がりやすくなります。そのため、コンテンツを制作する際は、Google検索結果や実際のお客様の声など、客観的なデータや第三者の視点をもとに構成を決めることが大切です。

ここでは、Google検索を使ってユーザーの検索意図を把握する2つの方法を紹介します。

① 関連キーワードを参考にする

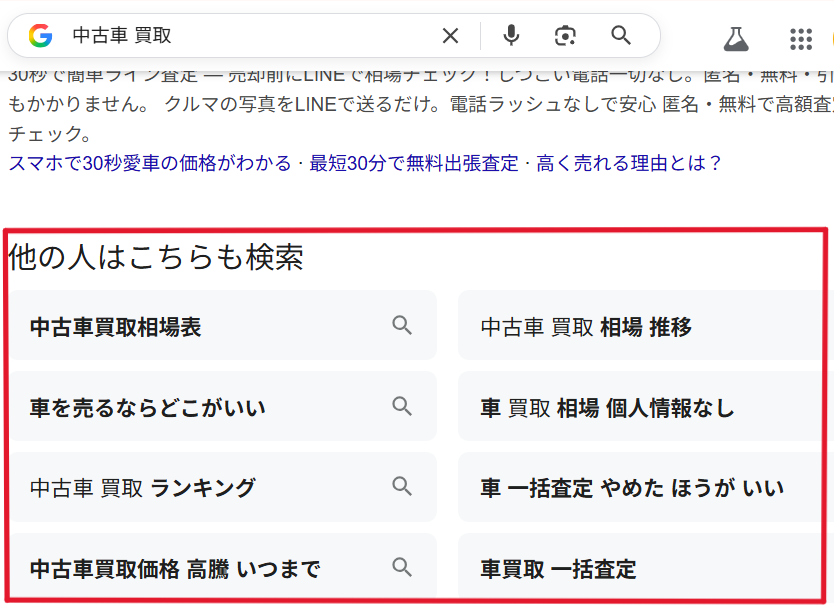

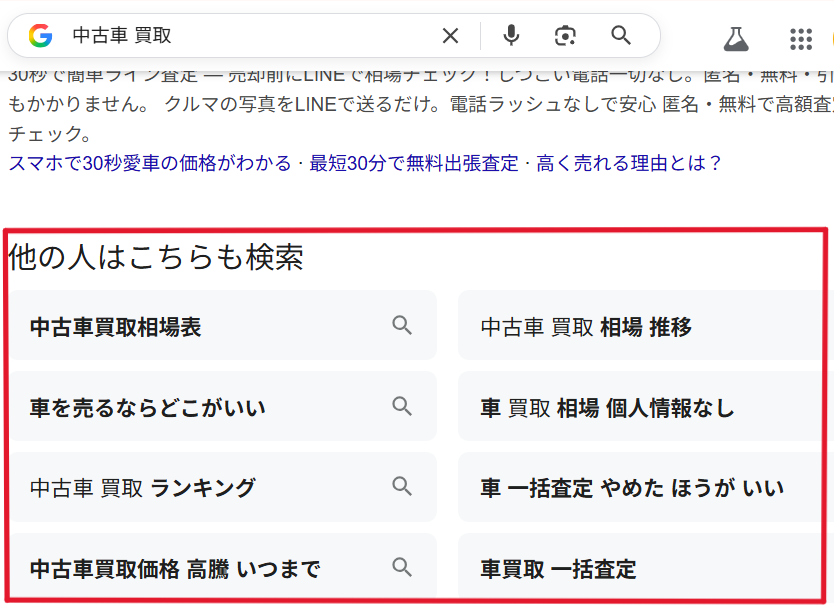

まず、Googleの関連キーワードからユーザーが何を求めているかを分析します。たとえば「中古車 買取」と検索すると、検索結果の下部に表示される関連キーワードから、ユーザーは「買取価格」「相場」「店舗」「地域」などの情報を知りたいとわかります。

② 対象キーワードで上位に表示される競合サイトを調査する

次に、実際に対策キーワードで検索し、検索結果の1ページ目に表示されているサイトを確認します。これらのサイトは、Googleが「そのキーワードでユーザーにとって有益」と判断してランク付けしたページです。

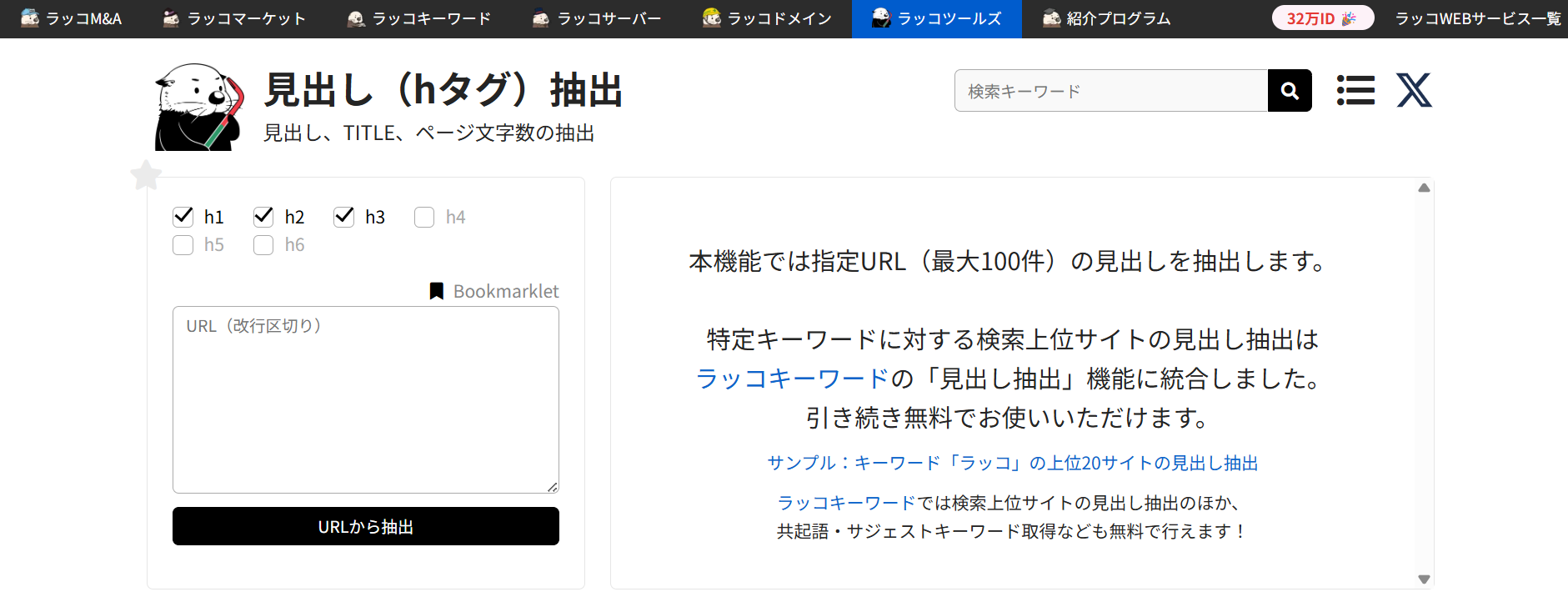

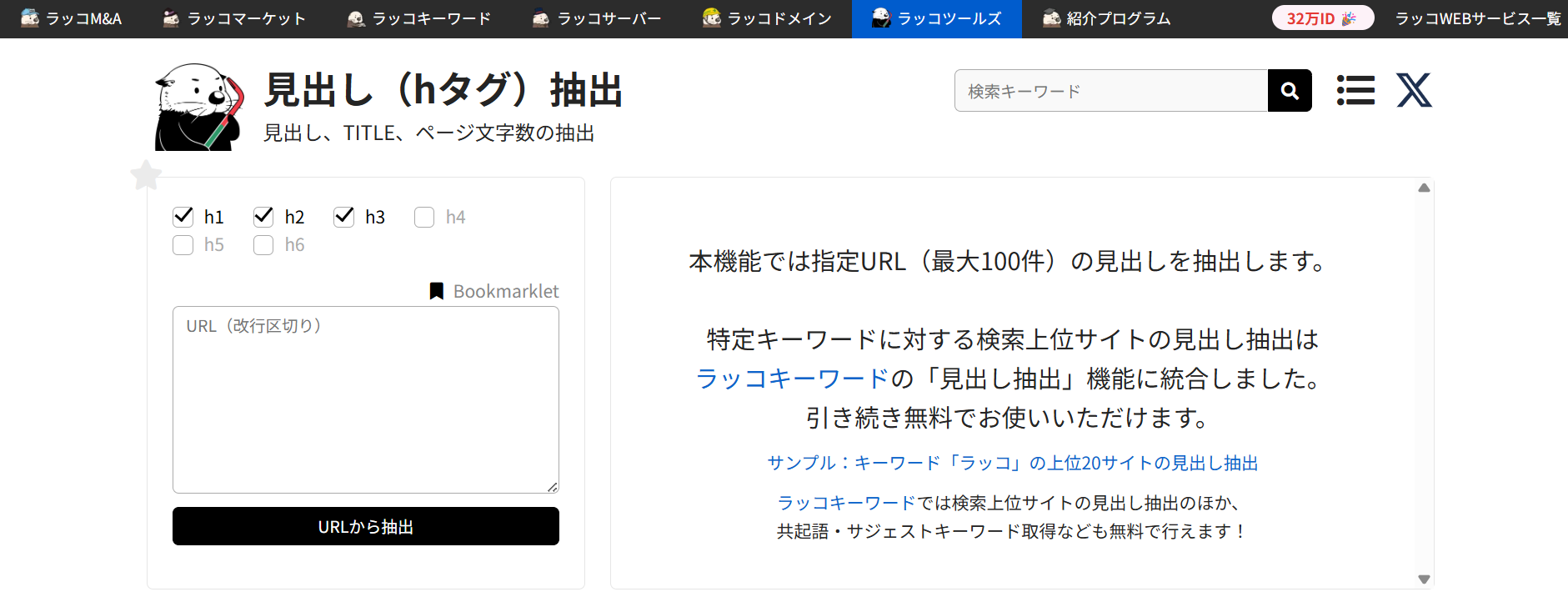

そのため、Googleとユーザーの両方から評価されている構成や情報の傾向を把握できる点で参考になります。また、見出し抽出ツールのラッコキーワードを使うと、競合ページで使われているタイトルや見出し(h1〜h3)を簡単に確認できます。

検索に強い記事を作るための実践ノウハウ

SEOに強い記事を作成するには、ユーザーの検索ニーズを満たす高品質な記事が必要です。

数年前なら大量投稿で上位表示も可能でしたが、現在は競合より相当高いドメインパワーがない限り、高品質でなければGoogleにインデックスすらされません。

高品質な記事にするためには、1本あたりにかける時間を増やし、公開後も検索意図をより満たすためのリライトを必ず実施してください。

この章では、高品質=SEOに強い記事に仕上げるためのコツを紹介します。

しっかり時間をかけて書く価値とは?

SEO記事で成果を出すためには、1本の記事にしっかりと時間をかけて作成することが欠かせません。ユーザーの検索ニーズを満たし、読者満足度の高い記事を作るためには、構成を考え、情報を整理し、内容を磨く時間が必要です。

もちろん、時間をかければ必ず高品質になるわけではありません。しかし、高品質な記事には例外なく多くの時間が投じられているという共通点があります。検索意図を深く理解し、構成を整える過程こそが、記事の質を高める本質です。

上位表示を狙うSEO記事の制作には、構成・リサーチ・文章作成を丁寧に行うために1本あたり約10〜15時間を要し、その積み重ねがユーザーの期待を超える記事を生み出す鍵となります。

テーマを一点集中で深掘りする重要性

現実的に、現在のSEOでは高品質な記事を大量に作り続けることには限界があります。そのため、サイト全体で扱うテーマを絞ることで、情報を網羅しながらも、1記事ごとに十分な時間をかけて質の高いコンテンツを作成することができます。

新しくメディアを立ち上げる場合や、新しいジャンルの記事を作成する場合は、できるだけテーマやカテゴリを限定して記事を制作するのがおすすめです。テーマを絞ることで、記事に一貫性が生まれ、読者にも専門性のあるサイトとして認識されやすくなります。

一方で、大規模なメディア運営を行う場合は、いかに高品質な記事を安定的に量産できる仕組みを構築するかが重要になります。

ニーズから逆算して構成を考える発想法

狙いたいキーワードや検索ボリュームから逆算して記事を作成することも大切ですが、SEOに強い記事を作るためには、ターゲットユーザーのニーズや悩みから逆算して記事内容やキーワードを設計することが重要です。

ニーズを起点に構成を考えることで、ツールでは見つからないが実際には検索されている問い合わせに繋がるキーワード群で上位表示され、結果的にアクセスを獲得できるケースも多くあります。

そのため、キーワード調査ツールの検索ボリュームだけを基準にせず、ユーザーのニーズからキーワードを連想し、候補を考えて記事を作成する方法を取り入れることが効果的です。

まずは全体をまとめた記事から着手する理由

1から記事を作成する場合は、まず大きな概念を扱うまとめ記事を作成し、その中により深掘りした内容の記事群を後からつなげるのが効果的です。

この順番で作ることで、サイト全体の構成が整理され、テーマの重複や抜け漏れを防ぐことができます。

たとえば、「SEO対策」で悩むユーザーに向けて記事を作成する場合、まず「SEO対策」という大きなテーマに関するまとめ記事を用意します。1本の記事ですべてを説明しようとすると、内容が膨大になり、読者にとって理解しづらくなります。

そのため、まとめ記事では概要を整理し、詳細は関連記事で深掘りできるようにすることで、ユーザーが知りたい情報に効率的にたどり着ける構成にすることができます

記事数を増やさず質で勝負する方法

闇雲に記事を増やすと、リライトや内部リンクの管理が煩雑になり、重複リスクも高まります。

扱うテーマやジャンルに応じて必要な記事数を見極め、少ない記事でも情報を網羅し、読者満足度の高いサイト設計を意識しましょう。

既存コンテンツの内容を完全に把握する

SEOに強い記事を作成するためには、関連する記事同士を内部リンクで正しく繋ぐことが欠かせません。しかし、運営しているサイトにどんな内容の記事がどれだけあるかを把握できていないと、関連する記事を思い出せず、適切に内部リンクを設置することができません。

そのため、SEO担当者は、新しい記事を作る前に既存記事の内容をすべて把握しておくことが大切です。

まずは試しに書いてみる思考が未来を変える

SEO初心者が最初からすべてを完璧に理解して実践するのは難しいものです。だからこそ、考えすぎず、理解したらまず行動に移し、やりながら経験を積むことが大切です。

この積み重ねこそが、SEOに強い記事を作るための近道です。

記事執筆前にやっておくべき7つの準備

① 検索キーワードの性質を理解する

SEO記事を作成するうえで理解しておくべき最初のポイントは、検索キーワード(検索クエリ)の性質です。検索クエリとは、ユーザーが検索エンジンに入力する語句のことで、検索結果からユーザーの意図(検索インテント)を判断することができます。

検索語句とは、Google 検索や検索ネットワークのサイトでユーザーが検索に使用した語句のことです。

引用元: 検索語句レポートについて|Google 広告ヘルプ

4タイプの検索意図(Know/Go/Do/Buy)

🔎知りたい(Knowクエリ)

情報を調べたいときに使う検索クエリです。

例)「SEOとは」「ヤフー グーグル SEO 違い」

🛣️行きたい(Goクエリ)

場所やアクセス方法を調べたいときに使う検索クエリです。

例)「○○ 行き方」「○○ アクセス」

やってみたい(Doクエリ)

ユーザーが行動を起こしたいときに使う検索クエリです。

例)「○○ 予約」「○○ 相談」

👜買いたい(Buyクエリ)

商品やサービスを購入したいときに使う検索クエリです。

例)「キャンプ 時計」「男性 香水 人気」

② 対象キーワードと関連ワードのリスト化

狙いたいテーマやキーワードに関連するキーワード群をツールで洗い出すことから始めます。各キーワードの検索ボリュームと種類を把握することが重要です。

キーワードリサーチツールの使い方

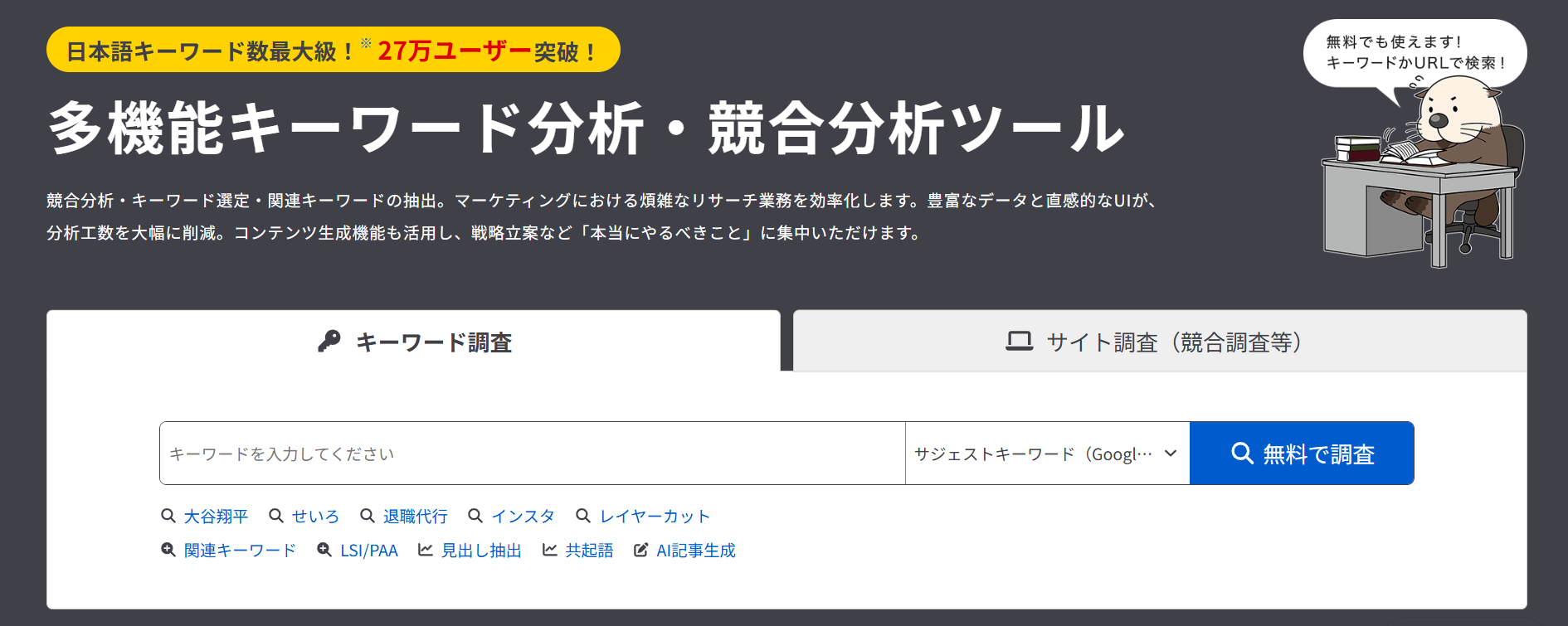

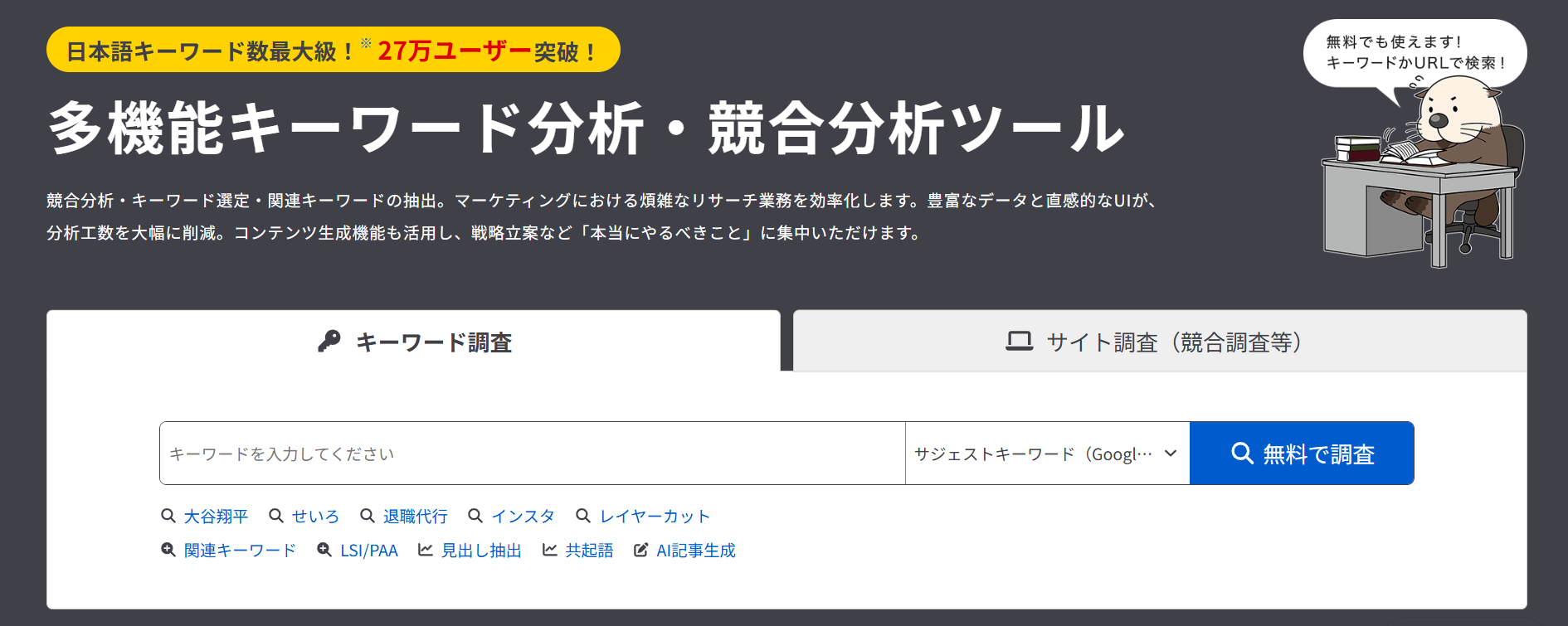

対策キーワードを入力するだけで、関連するキーワードを一括取得できるツールがあります。代表的なものがラッコキーワードです。キーワードを選定する際に、抜け漏れを防ぐ基本ツールとして活用します。

🦦ラッコキーワード

参考リンク: ラッコキーワードURL

検索数と関連語を抽出する視点

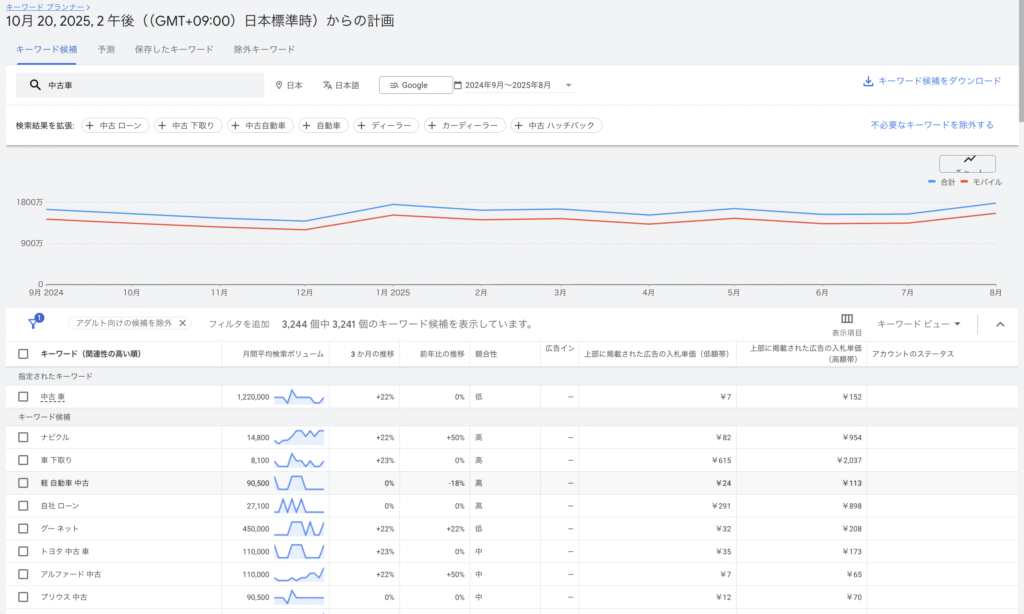

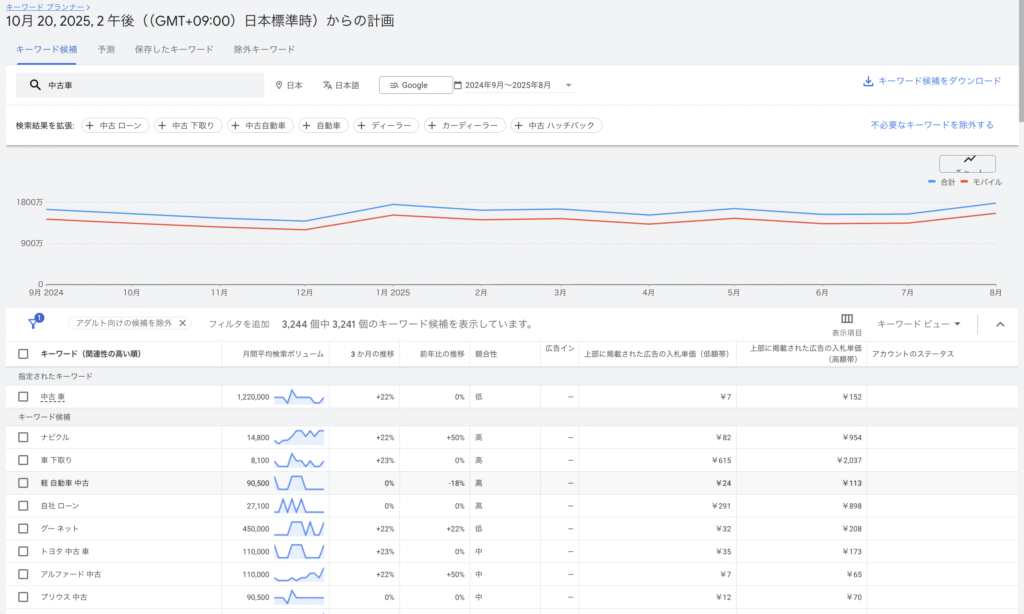

Googleが提供するキーワードプランナーは、一部無料で利用できますが、詳しい検索ボリュームを確認するにはGoogle広告アカウントの利用状況(課金など)により差があります。

このツールは、ラッコキーワードなどで集めた候補群の検索数を確認する際に使用します。検索数と関連語を組み合わせて確認することで、どのキーワードを優先的に対策すべきかの判断がしやすくなります。

③ SEO記事で狙うテーマや対策キーワードで上位表示可能か調べる

SEOの順位は相対評価で決まるため、狙いたいキーワードで既に上位表示されているサイトと自社サイトを比較して、上位表示の可能性を見極めることが大切です。

🔗 ドメインランク(DR)

ドメインパワーとは、被リンクの質・量・関連性に基づいて算出された外部ツールの指標です。たとえばAhrefsの「DR(Domain Rating)」などが一般的で、100点満点でサイト全体の評価を相対的に示します。

これはGoogleの公式評価指標ではなく、比較のための参考値として使います。自社と上位競合のDRを比較し、差が大きすぎる場合(約40以上)は上位表示が難しい傾向があると判断するのが目安です。

📄 関連コンテンツ保有ページ(記事)数

競合サイトが同テーマでどの程度のコンテンツを持っているかを確認します。競合のコンテンツ数が少ない場合は、少ない記事でも上位表示が狙える可能性があります。

SEOツールで自社・競合を比較し、必要な記事数や内容の深さを把握することが、効率的に上位を取るための鍵です。

④ SEO記事で狙う対策キーワードを選定する

SEO記事を作成する際は、どのキーワードで上位を狙うかの選定が最も重要です。いきなりビッグキーワードを狙うのではなく、まずは関連するミドルキーワードやロングテールキーワードから積み上げるのが現実的です。

検索ボリュームごとのキーワード分類

✅ビッグキーワード(Big Keyword):月間検索ボリュームが 1万回以上 のキーワード。

例)「SEO」「転職」「保険」など。検索数が多く、競合も非常に多い。

✅ミドルキーワード(Middle Keyword):月間検索ボリュームが 1000〜1万回程度 のキーワード。

例)「SEO 記事 作り方」「転職 面接 コツ」など。比較的競争が少なく、上位表示を狙いやすい。

✅ロングテールキーワード(Long-tail Keyword):月間検索ボリュームが 1000回未満 のキーワード。

例)「SEO 記事 書き方 初心者」「転職 面接 逆質問 例文」など。検索数は少ないが、意図が明確で成約率が高い。

ビッグキーワードをミドル・ロングテールキーワードで押し上げる

ビッグキーワードで上位表示を目指すには、関連するミドル・ロングテールキーワードの記事を複数作成し、内部リンクで繋ぐことが重要です。

たとえば「SEO」というビッグキーワードを上位表示させるには、SEO全体の知識を包括するコンテンツ群が必要です。一方、「サイトスピード 上げる方法」などのロングテールキーワードなら、限定的な情報で上位表示を狙えます。

⑤ キーワードを分類・整理する方法

軸キーワードと掛け合わせキーワードをテーマごとに分類して整理します。Excelやスプレッドシートを使い、体系的にまとめていくのが効果的です。

分類のポイント

- 軸となるキーワードを設定する

- 軸キーワードに関連するビッグ・ミドル・ロングテールをまとめる

- 関連ページを体系化して内部リンク構造を設計する

- 競合より良質な記事を用意する

📊 優先順位を決めて記事作成にとりかかる

キーワード選定後は、戦略的な記事作成順を設定します。半年・1年単位でビッグキーワードを押し上げるためのロードマップを描くことが重要です。

⑥ 読者像を深掘りするペルソナ設計

マーケティングで、自社サービスを購入する典型的な人物像を「ペルソナ」と呼びます。ペルソナを明確にすることで、読者が抱える悩みやニーズに沿った内容を作成できます。

例)30代・女性・主婦・既婚・西日本在住など、属性を具体的に設定。

ターゲットの生活背景を理解することで、ユーザーが求める情報や言葉遣いを精密に調整できます。

⑦ 誰が書いているか?を明示する情報整備(E-A-T)

2020年のGoogleコアアップデート以降、サイト運営者の信頼性と権威性を重視するアルゴリズムが強化されました。これにより、信頼性・権威性の高い国や機関、法人が運営するサイトが上位表示されやすくなり、個人サイトやYMYL(Your Money or Your Life)領域では上位表示が難しくなっています。

この評価基準を示す概念がE-A-T(Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)です。また、2022年以降は「Experience(経験)」を加えたE-E-A-Tとして運用されています。

For all other pages that have a beneficial purpose, the amount of expertise, authoritativeness, and trustworthiness (E-A-T) is very important.

(あらゆる有益な目的を持つページにおいて、専門性・権威性・信頼性[E-A-T]の度合いは非常に重要である)

ーGeneral Guidelines(検索品質評価ガイドライン)

「どんなサイトが発信しているコンテンツなのか」が重視されている

Googleは次のような要素を持つサイトを高く評価します。

- 専門的な経歴を持つ人物が執筆しているサイト

- 業界トップ企業・公的機関など信頼できる組織が運営するサイト

- 特定分野で良質かつ網羅的なコンテンツを提供する専門性の高いサイト

E-A-Tを高めるには、サイト運営者と発信者の信頼性を明示することが重要です。WHOIS情報の公開は順位に影響しませんが、会社概要や運営者情報・連絡先を明記することで信頼性を補強できます。また、記事の著者や監修者の情報を開示し、専門性や実績を示すことが、ユーザーからの信頼を高める最も効果的な方法です。

検索に強い記事を作るための実践ステップ

① ユーザーの悩みを深く考える

ユーザーが検索してサイトを見るとき、

何を解決して、どんな状態になりたいのかを考えることが大切です。

たとえば、「痩せる方法 おすすめ」と検索する女性の目的は、

「痩せること」ではなく、「夏に向けて水着をきれいに着たい」という理想の姿です。

キーワードの裏には、表面的な悩み(顕在ニーズ)だけでなく、

その奥にある本当の願い(潜在ニーズ)が隠れています。

この潜在ニーズまで考えて記事を作成することで、ユーザー評価が高まります。

② ユーザーにメリットをもたらす内容を作成する

記事を書くときは、「この記事を読むことでどんな価値を得られるのか」を明確に意識しましょう。

読者が求めるメリットを示すことで、記事の信頼性と満足度が高まります。

- 読んで次の行動に移れる

- 他では得られない情報がある

- 図解などで理解しやすい

- 悩みを深く掘り下げている

- 潜在的なニーズを満たしている

また、Yahoo!知恵袋で実際の悩みを調べたり、ラッコキーワードで関連語を抽出すると、

読者の本音に沿った、より深い内容を作成できます。

③ 自分だけのオリジナル視点を盛り込む

検索ニーズを満たしていても、他の記事と同じ内容では上位表示されません。

上位ページと差をつけるには、7〜8割は共通要素に合わせ、残りの2〜3割で自分の視点や経験を加えることが重要です。

こうすることで、Googleにも読者にも「新しい価値がある記事」と認識されます。

既存情報をなぞるのではなく、自分の考察・結論を一歩深く掘り下げる意識を持ちましょう。

④ title・descriptionタグにキーワードを含める

タイトルタグはページごとに設定し、Googleとユーザーに内容を伝える重要な要素です。

表示が切れないように、50〜60文字(約500〜600px)を目安にまとめましょう。

また、Googleが自動的にタイトルを最適化して書き換えることもあるため、前方に重要語句を配置すると効果的です。

ディスクリプションは検索結果の説明文(スニペット)として表示されます。

120〜160文字程度に収め、ページの要点とメリットを簡潔に伝えましょう。

対策キーワードを自然に含め、文脈に沿った表現にするのが理想です。

⑤ リード文で読者の心をつかむ

リード文とは、記事冒頭で「この記事を読むと何が得られるか」「どんな悩みを解決できるか」を端的に伝える文章です。

リード文は、ユーザーが記事を読み進めるかどうかを決める重要な要素で、直帰率を下げる効果があります。

リード文がなかったり、検索意図とずれていると、上位表示してもすぐに離脱されてしまいます。

だからこそ、記事を読むメリットや読後に得られる変化を簡潔に伝えることが大切です。

リード文で読者に「これは自分に必要な情報だ」と思わせることで、本文を読まれる確率が高まります。

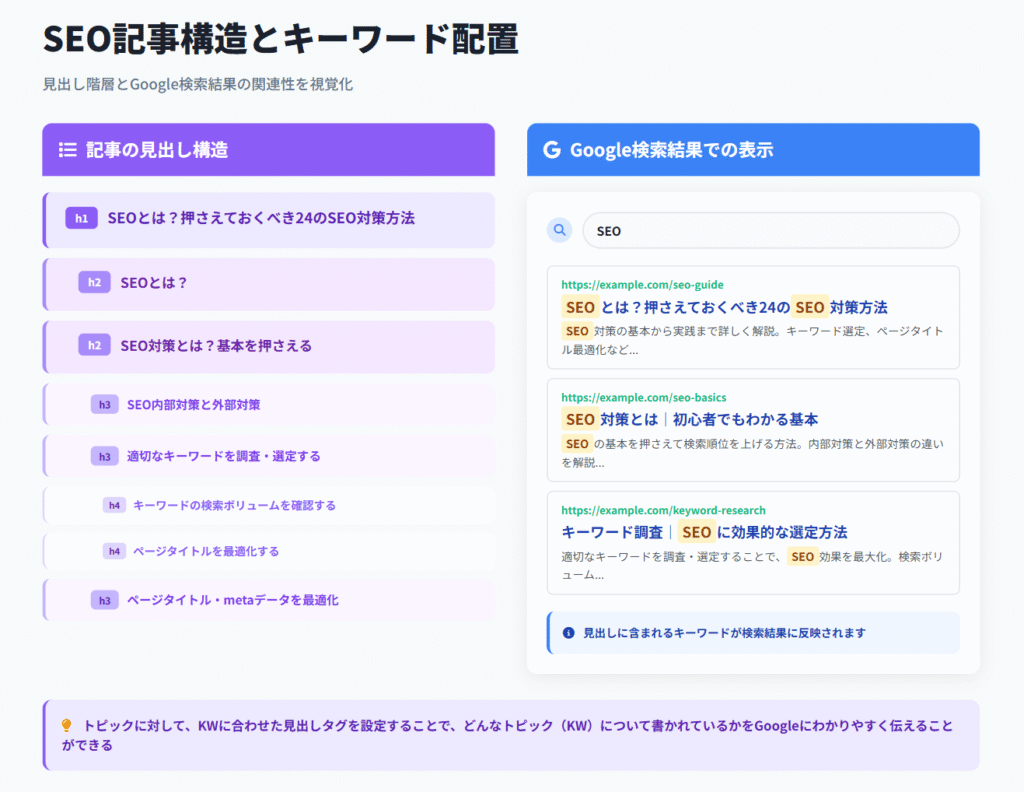

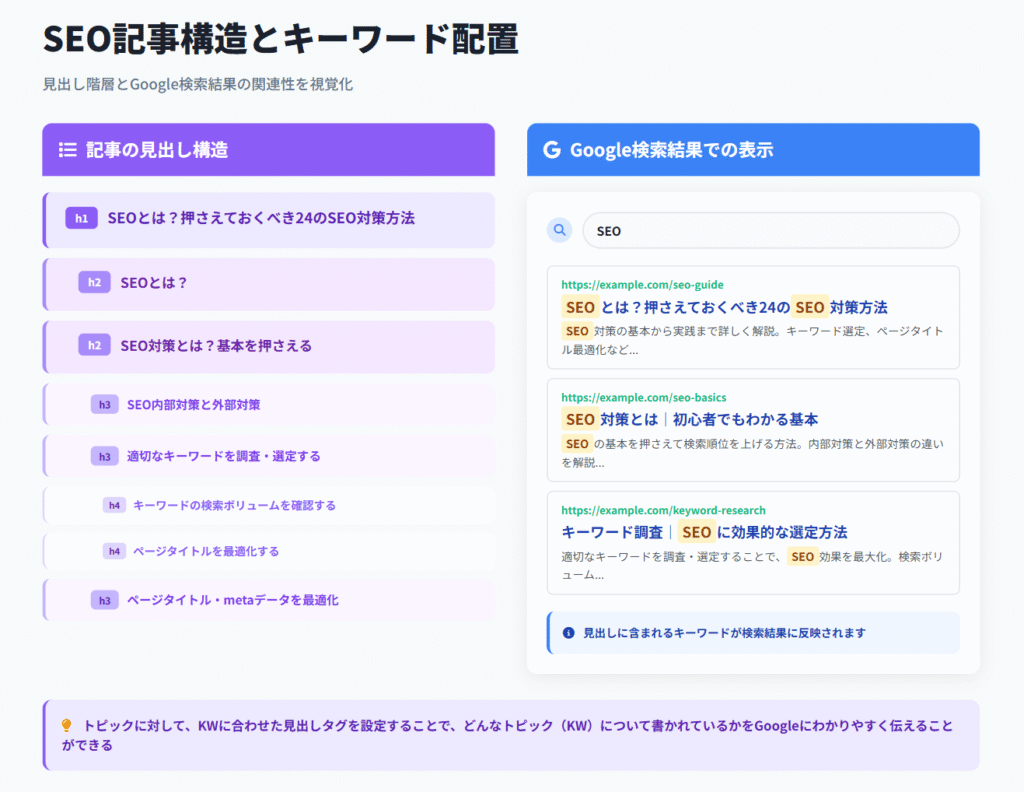

⑥ hタグ階層構造と記事内重要タグ・対策キーワードの入れ方

hタグは、Googleがページの構成を理解するための重要な要素です。

人が読む「見出し」や「段落」と同じ役割を持つため、正しい階層構造で設定して内容を明確に伝えましょう。

- h1:ページ全体の主題を示す(1つが理想)

- h2:中見出しとして主要セクションを区切る

- h3:h2を補足する小見出し

キーワードを効果的に配置する方法

記事内の重要タグに対策キーワードを入れる際は、ページ全体のテーマと一致した自然な使い方を意識しましょう。

タイトルやh1にはメインキーワードを、h2やh3には関連キーワードを配置し、

文章全体で「読者に何を伝えるページなのか」が一目で伝わる構成にすることがポイントです。

⑦ 結論を先に伝える書き方(結論ファースト)

文章を書くときは、最初に結論を伝えることで読み手に強く印象づけることができます。

その際に役立つのが、PREP法とSDS法です。

この2つの構文を意識するだけで、誰でもわかりやすく、伝わる文章を作成できます。

PREP法

PREP法は、主張を論理的に伝える際に最も使いやすい構成です。

この型に沿って書くことで、未経験でも説得力のある文章が作れます。

◎P:POINT(結論)

◎R:REASON(理由)

◎E:EXAMPLE(事例)

◎P:POINT(結論の再提示)

SDS法

SDS法は、全体像を先に示し、詳細を説明してから再度まとめる構成です。

ポイントを短時間で正確に伝えたいときに最適です。

◎S:Summary(概要)

◎D:Details(詳細)

◎S:Summary(まとめ)

⑧ 曖昧な代名詞を使わず具体的に書く

「これ」「それ」「あれ」などの代名詞はGoogleが正確に認識しづらいため、

使わずに具体的な名詞で表現しましょう。

⑨ 画像・図・イラストの効果的な活用法

画像にはAltテキスト(代替テキスト)を設定し、図やイラストの内容を簡潔に説明しましょう。

Altは画像理解やアクセシビリティ向上に役立ち、画像検索でも有効です。

⑩ 適切な文字数と読みやすさの関係

上位ページの文字数と網羅性を調べ、同等かそれ以上のボリュームで作成しましょう。

ただし、重要なのは「文字数」よりも内容の深さと読者の満足度です。

ドメインパワーが低い場合は、内容の質に加えて文字量でもカバーする戦略が効果的です

⑪ 共起語の入れ方と自然な散らし方

共起語とは、メインキーワードと一緒に使われる関連語のことです。

たとえば「SEO」なら、「Google」「検索エンジン」「アップデート」などが該当します。

これらを自然に文中へ散りばめることで、Googleが記事内容をより正確に理解します。

無料で使えるラッコキーワードで共起語を調べるのが効果的です。

共起語を調べるツールには無料・有料のものがありますが、

無料で利用できる優良ツールとして、以下のリンクから確認できます。

👉 共起語調査ツール|ラッコキーワード

⑫ 記事内にリンク導線を設計する

読者が次の行動に移りやすいよう、

関連記事リンクやCTAボタンを自然な流れで配置しましょう。

適切な位置に導線を置くことで、クリック率とCV率が高まります。

公開後に必ず実施すべき見直しと改善作業

SEO記事は、公開して終わりではありません。記事公開後は、検索順位に応じて改善の方向性を見極めることが大切です。

順位に合わせて改善内容を整理し、定期的にリライトと内部最適化を行いましょう。

検索順位から見る改善の方向性

◎3ページ目以降(2ページ目付近に上げたい場合)

– コンテンツの内容が十分に評価されていない

– 内部施策が不十分

◎2ページ目(1ページ目に表示させたい場合)

– コンテンツにポテンシャルはあるが、何かが不足している

– 内部施策が十分でない

◎1ページ目(1位を狙いたい場合)

– 検索体験の質が十分でない

– 内部施策でページの価値をさらに高める必要がある

作成した記事を上位表示させるためには、公開後に狙っているキーワードや上位表示キーワードの順位を定期的に確認し、1ページ目を目指して内容をリライト(修正・改善)することが重要です。

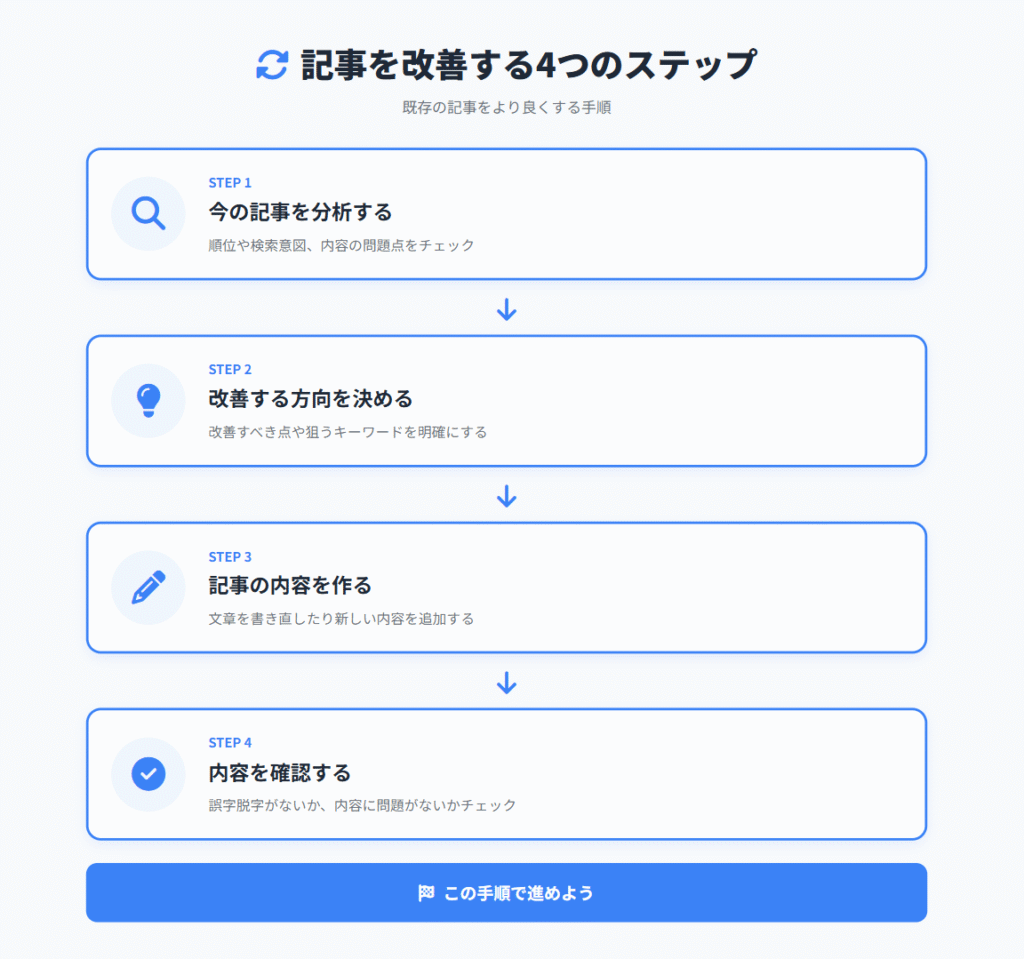

リライトとは、既に公開した記事をGoogleやユーザーにより高く評価されるように内容を更新・最適化する作業を指します。

記事のリライトタイミングとやり方

- 上位表示記事との差分を確認する

- 文字数の見直し

- 共起語を適切に使う

- タイトル・メタディスクリプションを改善する

- 悩みと解決策を深掘りする

- 専門性・独自性を加える

- 潜在ニーズに対応する

リライトの効果を高めるには、順位・アクセス数・クリック率(CTR)を定期的に確認し、

改善の余地がある記事から順に更新することが重要です。

内部SEOの見直しポイント

- タイトル・メタディスクリプション

- hタグ構造

- 内部リンク

- 内部被リンク(サイト内からのリンク)

- 関連記事の追加

- 画像のAltテキスト

内部SEOは一度整えても、時間の経過とともにズレが生じます。

新しい記事を追加した際は、既存ページとのリンク関係や構造を再点検し、

サイト全体の整合性を保つようにしましょう。

SEOライティングでやってはいけない注意点

コピー&ペーストは絶対NG

他サイトの文章をそのまま転載するとGoogleに重複コンテンツと判断され、悪質な場合はペナルティを受けるため、必ず自分の言葉で価値ある情報を発信しましょう。

引用例: 他のサイトのコンテンツをコピーし、独自の情報や付加価値を加えずに転載しているサイト(=無断複製されたコンテンツ)

画像の無断使用は法的リスクも

他者が作成した画像を許可なく使用すると著作権侵害や削除対応の対象となるため、自分で撮影した素材やライセンス取得済みの画像を使って安全なサイト運営を徹底しましょう。

オリジナル性がないと信頼されない

上位記事を参考にしすぎると、内容が他サイトと似通い、独自性が失われる恐れがあります。

Googleはユーザーに新しい価値を提供する記事を評価するため、検索意図を満たしながら実体験や一次情報を取り入れ、独自性で信頼を勝ち取りましょう。

同一内容の重複コンテンツはマイナス評価

サイト内に同じ内容の記事が複数存在すると、Googleはどのページを評価すべきか判断できず、評価が分散してしまいます。

重複している記事は、内容を統合するか、不要なページを削除してサイト全体の評価を集中させましょう。

キーワードの詰め込みすぎは逆効果

不自然にキーワードを詰め込みすぎるとスパムとみなされ評価が下がるため、文脈に沿って自然に使い、読みやすく伝わる文章を意識しましょう。

SEO対策記事まとめ

現在のGoogle検索で上位を狙うには、記事の量よりも、ユーザーにとって価値ある質の高いコンテンツを作成することが求められます。

SEO記事で成果を出すには、1つの記事で終わらせず、関連テーマやキーワードを体系的に構成し、読者を次の学びへ自然に導く設計でサイト全体の価値を高め、Googleとユーザーの双方から信頼される上位表示されやすい構造的なサイトを築きましょう。