ロゴデザインで失敗すると、ブランドの命運が決まる

結論から言うと、ロゴデザインは「作ればいい」というものではありません。

ブランドの顔として機能するロゴは、顧客に瞬時にメッセージを伝え、信頼感や親しみを与える重要な役割を担っています。しかし、間違った選択をしてしまうと、ブランドの印象が悪くなったり、思うような効果を得られないどころか、ビジネスそのものに悪影響を及ぼすこともあるんです。

実際、私がこれまで100社以上の集客支援を手掛けてきた中で、ロゴデザインの失敗が原因でブランディングに苦戦している企業を数多く見てきました。配色やフォント、形状、コンセプト、視認性、ブランドの一貫性など、注意すべきポイントは多岐にわたります。

この記事では、2025年最新版として、ロゴデザインにおける6つの致命的なミスと、それを回避するための具体的な方法を徹底解説します。これからロゴを作成する方も、既存のロゴを見直したい方も、必ず押さえておくべき内容です。

ミス1:コントラストが弱く、視認性が悪い

ロゴデザインで最も基本的でありながら、最も見落とされがちなのがコントラストの問題です。

背景と文字やシンボルの色が似ていると、ロゴ全体がぼんやりして目立たなくなってしまいます。なぜなら、人間の目は色の差異によって情報を識別するからです。コントラストが弱いと、デジタルメディアや看板、印刷物など、さまざまな環境でロゴが使われる際に、ブランド名が印象に残りにくくなるんですよね。

特に、スマートフォンの小さな画面で見たときや、遠くから看板を見たときに、コントラストの弱さは致命的です。視認性が悪いと、せっかくのブランディング機会を逃してしまいます。

コントラストを強化する3つの実践テクニック

コントラストを強化するには、まず色相環を理解することが重要です。補色関係にある色を選ぶことで、自然と強いコントラストが生まれます。

次に、明度差を意識してください。明るい色と暗い色を組み合わせることで、視認性が格段に向上します。例えば、白地に濃紺、黒地に明るいイエローなどの組み合わせは、どんな環境でもはっきりと見えます。

最後に、実際の使用環境でテストすることを忘れないでください。スマートフォンの画面、印刷物、看板など、さまざまな媒体で確認し、すべての環境で視認性が保たれているか検証しましょう。

ミス2:色数が多すぎて、メッセージがぼやける

「カラフルなロゴは目立つはず」と考えて、たくさんの色を使いすぎていませんか?

実は、これは大きな間違いです。色数が多すぎると、視覚的にどれを重要視すればいいのかが分かりにくくなり、全体のメッセージがぼやけてしまうんです。つまり、ロゴが伝えたい核心的なメッセージが、色の洪水の中に埋もれてしまうということですよね。

一般的に、ロゴデザインでは2〜3色の組み合わせが理想的とされています。シンプルな配色にすることで、ロゴはより見やすく、記憶に残りやすくなります。少ない色でも、しっかりとしたインパクトを与えることができるんです。

色数を絞り込む戦略的アプローチ

まず、ブランドの核となる価値観を1つか2つに絞り込みましょう。それぞれの価値観に対応する色を選ぶことで、自然と色数が限定されます。

次に、メインカラーとアクセントカラーの役割を明確にしてください。メインカラーはブランドの主要な印象を形成し、アクセントカラーは視線を引きつけるポイントとして機能します。この2つの役割分担を意識するだけで、デザインに統一感が生まれます。

また、グレースケールでもロゴが機能するかテストしてみてください。色を取り除いても形状やバランスで認識できるロゴは、本質的に優れたデザインと言えます。

ミス3:ブランドイメージと色が合っていない

色がブランドのイメージと合っていないと、見た人に違和感を与えてしまいます。

例えば、信頼感や落ち着きを強調したい金融ブランドが、明るいピンクや派手なオレンジを使うと、逆効果を生んでしまうんですよね。なぜなら、色は人間の心理に直接働きかけ、無意識のうちにブランドの印象を形成するからです。

色彩心理学によれば、青は信頼感や安定感を、赤は情熱やエネルギーを、緑は自然や健康を連想させます。ブランドの価値観やメッセージを視覚的に伝えるために、色の持つ意味を理解し、適切に選ぶことが不可欠です。

ブランドに合った色を選ぶ4ステップ

まず、ブランドの核となる価値観を明確に定義しましょう。「革新的」「信頼できる」「親しみやすい」など、3つ以内のキーワードに絞り込むことが重要です。

次に、それぞれのキーワードに対応する色を色彩心理学の観点から選びます。複数の候補を挙げ、実際にロゴに適用してみて、どれが最もブランドの雰囲気を表現できるか比較検討してください。

さらに、ターゲット層の文化的背景も考慮する必要があります。色の意味は文化や地域によって異なるため、日本市場向けであれば、日本人が持つ色のイメージを理解しておくことが大切です。

最後に、競合他社のロゴカラーを調査し、差別化できる色を選びましょう。同じ業界で似たような色を使っていると、ブランドの独自性が失われてしまいます。

ミス4:デザインが複雑すぎて、記憶に残らない

複雑すぎるデザインは、一見すると印象的に見えるかもしれません。しかし、実際には記憶に残りにくいという致命的な欠点があります。

人間の脳は、シンプルで理解しやすい情報を優先的に記憶する傾向があります。複雑なロゴは、認識するのに時間がかかり、結果として記憶されにくくなってしまうんです。というのも、脳の研究によれば、予測とは違う、今まで見たことがない表現であり、かつシンプルな情報が最も記憶されやすいとされているからです。

また、複雑なデザインは、サイズを変更した際に視認性が悪くなるという問題もあります。スマートフォンのアプリアイコンや名刺など、小さなサイズで使用する場合、細部が潰れてしまい、何が描かれているのか分からなくなってしまいます。

シンプルさを保ちながら独自性を出す方法

シンプルなデザインと独自性は、決して相反するものではありません。むしろ、制約の中でこそ、真の創造性が発揮されるんですよね。

まず、ロゴの核となる要素を1つか2つに絞り込みましょう。すべてを詰め込もうとせず、最も重要なメッセージだけを視覚化することが重要です。次に、幾何学図形を基本として、シンプルな形状を組み合わせることで、認識しやすく、かつ独自性のあるデザインが生まれます。

さらに、ネガティブスペース(余白)を活用することで、シンプルながらも深みのあるデザインが可能になります。余白を意識的にデザインすることで、見る人に「発見」の喜びを与え、記憶に残りやすくなります。

ミス5:明確なコンセプトがなく、ブランドストーリーを無視している

ロゴデザインにおいて、明確なコンセプトがないことは、方向性を失った船のようなものです。

コンセプトとは、ロゴが何を伝えようとしているのか、どんな価値観を体現しているのかという核心的な考え方のことです。これがないと、デザインは単なる装飾に過ぎなくなり、ブランドメッセージとの不一致が生じてしまいます。

さらに、ブランドストーリーを無視したロゴは、顧客との感情的なつながりを築くことができません。なぜなら、人は物語に共感し、その物語を通じてブランドに愛着を持つからです。ロゴがブランドの歴史や使命、価値観を視覚的に表現していないと、顧客の心に響かないんですよね。

コンセプトを明確にする5つの質問

コンセプトを明確にするために、以下の5つの質問に答えてみてください。

1つ目は「このブランドは何のために存在するのか?」です。ブランドの使命や目的を明確にすることで、ロゴが伝えるべきメッセージが見えてきます。2つ目は「ターゲット層はどんな人たちか?」です。顧客の年齢層、価値観、ライフスタイルを理解することで、響くデザインが生まれます。

3つ目は「競合他社との違いは何か?」です。差別化ポイントを視覚化することで、独自性のあるロゴが作れます。4つ目は「ブランドの核となる価値観は何か?」です。信頼、革新、親しみやすさなど、最も重要な価値観を1つか2つに絞り込みましょう。

5つ目は「10年後もこのロゴを使い続けられるか?」です。トレンドだけを追いかけたデザインは、すぐに古くなってしまいます。長期的な視点でコンセプトを考えることが重要です。

ミス6:技術的な問題を無視して、使い勝手が悪い

どんなに美しいロゴでも、技術的な問題があれば、実用性が大きく損なわれます。

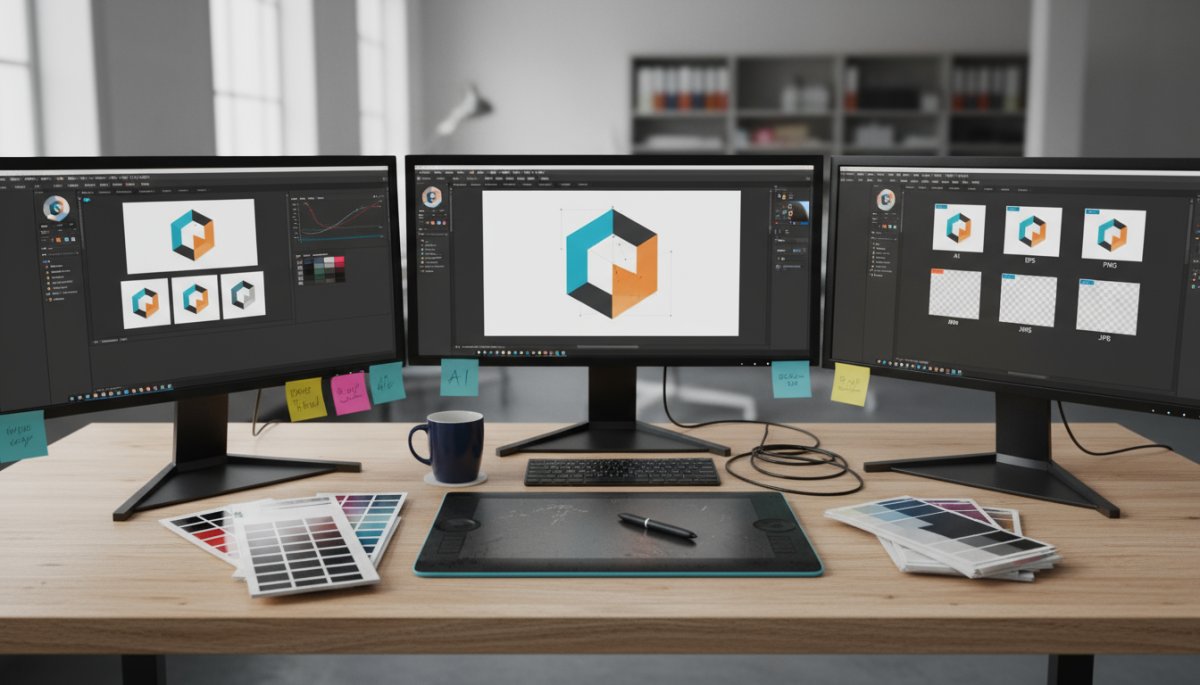

例えば、ロゴのファイル形式が適切でないと、拡大縮小時に画質が劣化したり、印刷時に色が正しく再現されなかったりします。ベクター形式を使っていない場合、サイズを変更するたびに画像がぼやけてしまい、プロフェッショナルな印象を与えられません。

また、RGBとCMYKの使い方を間違えていると、デジタル画面では美しく見えても、印刷すると全く違う色になってしまうことがあります。さらに、フォントをアウトライン化していないと、他の環境で開いたときに文字が変わってしまうという問題も発生します。

技術的な完璧さを実現する6つのチェックリスト

まず、ロゴは必ずベクター形式(AI、EPS、SVGなど)で作成しましょう。これにより、どんなサイズに拡大縮小しても画質が劣化しません。

次に、RGBバージョンとCMYKバージョンの両方を用意してください。デジタル用途にはRGB、印刷用途にはCMYKを使い分けることで、色の再現性が保たれます。さらに、フォントは必ずアウトライン化し、どの環境でも同じ見た目が保証されるようにしましょう。

解像度も重要です。印刷用途では最低300dpi、デジタル用途では72dpiが推奨されます。また、ロゴファイルは適切に圧縮し、ウェブサイトでの読み込み速度を最適化することも忘れないでください。

最後に、さまざまな背景色でロゴをテストし、どんな環境でも視認性が保たれることを確認しましょう。白背景、黒背景、カラー背景など、すべてのパターンで機能するロゴが理想的です。

まとめ:ロゴデザインの成功は、細部へのこだわりから生まれる

ロゴデザインにおける6つの致命的なミスを回避することで、ブランドの価値を最大限に引き出すことができます。

コントラストの強化、色数の絞り込み、ブランドイメージとの一致、シンプルさの追求、明確なコンセプト、そして技術的な完璧さ。これらすべてが揃って初めて、記憶に残り、長く愛されるロゴが生まれるんです。

ロゴは単なるデザインではなく、ブランドの顔であり、顧客との最初の接点です。だからこそ、妥協せず、細部にまでこだわることが重要なんですよね。1ミリでも「今のロゴで大丈夫かな?」と不安を感じているなら、今日がその見直しのタイミングです。

あなたのブランドが、顧客の心に深く刻まれるロゴを持つことを願っています。そして、もしロゴデザインだけでなく、ブランディング全体やマーケティング戦略についてもっと学びたいと思ったら、次のステップに進んでみてください。

会社に依存しない生き方を実現し、自分の力で収入を生み出すスキルを身につけたいなら、「スキルプラスセミナー」が最適です。AI時代でも生き残るスキルの選び方から、具体的なロードマップまで、わずか60分で学べる無料オンラインセミナーです。受講生4000人を突破し、セミナー参加累計数10万人以上の実績があります。

今なら参加特典として、スキルプラスの人気講義5コース(合計600分)が無料でプレゼントされます。「知らないと損する!生成AI入門講座」や「本質のSNSマーケティング」など、すぐに実践できる内容が満載です。

1年以上「動けない」状態が続いているなら、今日がその第一歩を踏み出す日です。あなたの未来を自分の手で動かす力を手に入れてください。