AIで文章を作れるって本当?どう使うの?

この記事では、AIが文章を生成する仕組みから無料・有料ツールの選び方・活用シーン、SEOとの相性やリスクまで初心者でも実践できるレベルでまるごと解説します。

監修者 三上 功太 / アドネス株式会社 代表取締役

“本質のSNSマーケター みかみ“として

2020年からSNSで活動を開始

現在はアドネス株式会社 代表取締役として、

300名以上のメンバーを束ねる

教育のDXを実現し、累計生徒数5,000名を突破した

スキル習得プログラム「スキルプラス」を運営

最新AIを活用し、組織マネジメントに特化したサービス

「VisionToDo」を独自開発

SNS総フォロワー数は30万人を突破し、

Abemaや、朝日新聞、テレビなど多数のメディアに掲載

渋谷、新宿など主要駅でブランド広告を配信

▼ 2025-2026年の主な実績

- Amazonランキング1位獲得

(2026/1発売 新著『賢く生きる習慣』) - 特許を2件取得

(教育の属人性を解消する動的カリキュラム技術) - 東京大学・大阪教育大学にて特別講義

- 東北大学医学部と共同研究を開始

- 堀江貴文氏とラジオ対談出演 (CROSS FM)

- 渋谷・新宿・JR西日本にてブランド広告ジャック

正しい手順を知り、最短距離で副業を成功させませんか?

「副業を本気で頑張っているのにお金にならない…」

そんなあなたに朗報です。副業の成功は『明確なロードマップを引けているか』が全てを決めます。

あなたの副業人生、今までしっかりと頑張ってきたのだと思います。でもうまくいかない。

これは、「正しい手順」を知らないからではないでしょうか。副業をしていくに当たって、

✅自分にあった副業スキルの習得手順

✅時間を無駄にしない勉強の順番

✅自分の特性を活かした最短距離で収益につながるスキルを見つける

これらをしっかりと決めて、時間がない副業勢の時間効率を最大化したいですよね。

では、これらを相談できるかたはいらっしゃいますでしょうか?いたとしても、なかなか正しい答えは返ってこないかもしれません。

そこでアドネスラボでは『ロードマップ作成会』を開催しています。

累計5,000人の副業をサポートしてきた僕たちアドネスラボが、相談時間無制限で「成功までのロードマップ」を一緒に引いていきます!ただの相談じゃなくて「あなたに必要なこと」がわかる時間にきっとなるはず。

参加はたったの2ステップ

STEP1.下のボタンをタップ

STEP2.LINEで日程調整をする

今なら”無料”で開催しています。

いつまで無料開催を続けるかわからないので受け取りはお早めに!

AI文章作成とは?仕組みと注目される理由を解説

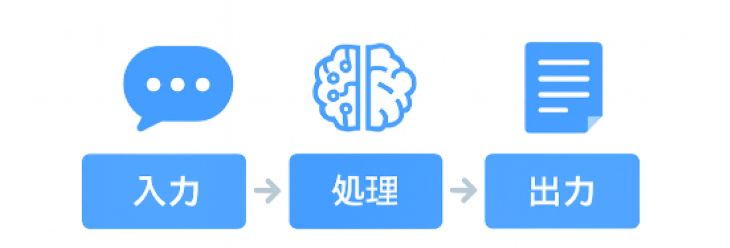

AIが文章を生成する仕組みと技術

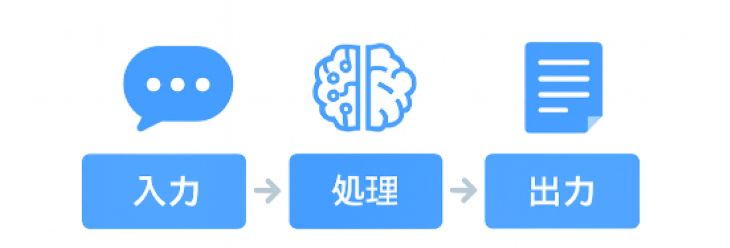

AI文章作成は、膨大な言語データを学習し、文脈に合った言葉を予測する技術によって実現されています。

中心となるのは「自然言語処理(NLP)」と「大規模言語モデル(LLM)」で、入力文に対し、最も自然な続きの言葉を即興で生成する仕組みです。

さらに最近では、次のような技術的進化が組み合わさることで、AIはより高精度な文章生成を実現しています。

- トランスフォーマー構造(Transformer):文の前後関係を同時に把握できるモデル構造。GPTシリーズもこれを採用。

- 微調整(ファインチューニング)やRLHF:特定のタスクに最適化するための追加学習。

- 多言語対応:日本語・英語を含む多言語の文脈処理が可能。

AIは「ルール通りに作文」しているのではなく、文脈に合った言葉を選びながら書いているため、自然で説得力のある文章が生成できます。

ただし、自分の意見や事実認識はなく、学習データに依存して出力しているため、内容の確認(ファクトチェック)は必須です。

AI文章作成が注目される背景と変化

労働環境・コンテンツ需要・技術進化の3つが重なり、AI文章作成は話題だけでなく実務で活用される技術として注目を集めています。

AI文章作成が注目される3つの理由

- 業務の効率化ニーズの高まり

→ ブログ記事・商品説明・マニュアルなどの作成がAIで時短&コスト削減に。 - コンテンツ需要の拡大

→ SNSやマーケティングの普及で、「速く・大量に・魅力的に」書けるAIが求められる。 - 大規模言語モデル(LLM)の進化

→ GPTやClaudeなどの登場で、文法・構成・表現の質が人間レベルに近づいた。

このような背景により、AI文章作成は「趣味の延長」から「業務の武器」へと進化を遂げつつあるのです。特に以下のような変化は象徴的です。

- 校正ツール → 発想支援ツール → 半自動 → 人間+AI協業フェーズへ移行中

- 社内だけでなく、外注代替や商用利用への展開が進行中

- AI導入が競争力になる時代が到来

これらの流れは、今後さらに加速すると予想されます。つまり、AI文章作成を「知らない」「使わない」ままでいることが、情報発信の世界で差をつけられるリスクになってきているのです。

AI文章作成ツールの種類と選び方

無料と有料の違いはどこにある?

AI文章作成ツールは、無料と有料のどちらが良いかは目的と使う頻度次第。まずは違いを知ることが選び方の第一歩です。

無料ツールの特徴とメリット

無料ツールは、手軽に試せるという点で圧倒的なメリットがあります。代表的なものに、ChatGPT無料版、Gemini、Notion AI(現在はアドオン課金制。無料枠はキャンペーン時のみ。)の一部機能などがあります。

主な特長は以下のとおりです。

主な特長は以下のとおりです。

- 利用登録だけで始められる

- コストをかけずに基本的な文章作成ができる

- ライトユーザーやお試し利用に最適

ただし、以下のような制限がある場合が多い点に注意が必要です。

- 出力の長さや回数に制限がある

- 専門的な文章や論理構成は弱い傾向

- 言語モデルが旧世代であるケースも

無料ツールは、できることにある程度の制限はあるものの、手軽に使える点が魅力といえるでしょう。

有料ツールの特徴とメリット

一方、有料ツール(例:ChatGPT Plus、Catchy、SAKUBUNなど)は、明確に「業務で活用する」「成果を求める」ユーザー向けです。

具体的な利点としては以下の通りです。

- 高精度な出力(最新のGPT-4などの搭載)

- 長文生成・構成提案・SEO最適化などの機能が豊富

- チーム利用やプロジェクト管理との連携が可能

また、AIが自動で構成を考える機能や、特定のトーン・目的に合わせた文章生成など、無料版にはない高度なカスタマイズ性を持つ点が魅力です。

結論:どう選ぶべきか?

選び方の基準は以下の通りです。

| 利用目的 | 最適な選択 |

| SNS投稿、アイデア出し、試用 | 無料ツールでOK |

| ブログ記事や資料作成、業務効率化 | 有料ツールを検討すべき |

特にSEO記事や営業資料など「質」が求められる場面では、有料ツールの精度と機能が明らかに差を生みます。目的に応じて、無料から始めて必要なら有料に切り替えるのが現実的なステップです。

用途別に見るおすすめツール分類

AI文章作成ツールは、目的に合わせて選ぶことが重要。選び方を間違えると、逆に非効率になることもあります。

以下に、用途別に最適なツール分類を紹介します。

ブログやSEO記事などの長文コンテンツ作成

- おすすめツール:ChatGPT(Plus)、SAKUBUN、Catchy、タクトSEO

- 特徴:構成提案、見出し設計、キーワード調整、SEO最適化などが可能

- 選定ポイント:SEO要件に対応できるか、業種別テンプレートがあるか

SNS・広告などの短文コピー・訴求文作成

- おすすめツール:Catchy、コピーAI、Writesonic

- 特徴:キャッチコピーや商品紹介文の提案に強く、文調・トーンの調整機能も搭載

- 選定ポイント:複数案の生成、語彙のクリエイティビティ

ビジネス文書・議事録・資料要約

- おすすめツール:Microsoft Copilot、Notion AI、AI GIJIROKU

- 特徴:議事録の自動化、会話要約、箇条書き展開、文書の整形に優れる

- 選定ポイント:他アプリとの連携性、日本語精度

学習・執筆支援(レポート・創作・翻訳など)

- おすすめツール:Gemini、Claude、Poe

- 特徴:自然な対話とアイデア展開に強く、創作支援や言い換え機能が充実

- 選定ポイント:文脈保持力、論理性、校正精度

このように、AIツールは「なんとなく便利そうだから」と選ぶのではなく、成果につながる使いどころを見極めて選定することが重要です。また、同じツールでも「無料版」と「有料版」で得られる機能が大きく異なる場合が多いため、実際に触ってみてから判断する柔軟性も大切です。

※生成AIを用途別に知りたいという方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

おすすめのAI文章作成ツール12選【無料&有料】

無料で使えるおすすめツール6選

AI文章作成ツールの魅力は、無料で始められる選択肢が非常に豊富なことです。ここでは、特に初心者でも扱いやすく、実用性が高いと評価されている無料ツールを6つ厳選して紹介します。

ChatGPT(無料版)

- 特徴:会話形式で自然な文章を生成できる代表的ツール。

- おすすめ用途:アイデア出し、文章のたたき台、ブログやSNSの下書き。

- 制限:Freeユーザーでも GPT-4o を約10メッセージ/3時間まで試用可(上限到達後は GPT-4o-mini に自動切替)。

Gemini

- 特徴:Googleが提供する生成AI。検索との連携力が強い。

- おすすめ用途:事実確認を含む文章作成、情報の要約。

- 制限:やや不自然な表現が出ることもあるが改善中。

Notion AI(無料機能範囲)

- 特徴:文書整理ツール「Notion」に内蔵されたAI機能。

- おすすめ用途:議事録、資料要約、メモの補完。

- 制限:AIはアドオン課金(US $10/人・月)が基本。完全無料はキャンペーン枠のみ。

Perplexity AI

- 特徴:検索結果を参照しながら文章生成するハイブリッド型。

- おすすめ用途:事実ベースの文章作成や比較記事。

- 制限:一部機能に制限あり(無料でも十分活用可)。

Poe(クライアント型AI集約ツール)

- 特徴:複数のAI(Claude、GPTなど)を一括で使える。

- おすすめ用途:ツールの使い比べ、創作支援。

- 制限:AIごとに応答数制限あり。

Claude(Anthropic社提供)

- 特徴:長文生成や論理展開に強い先進的なAI。

- おすすめ用途:論文・レポート・創作系文章のたたき台。

- 制限:英語中心だが、日本語対応の精度も向上中。

これらの無料ツールは、試してみるだけでもAIの可能性や自分のニーズが見えてきます。「どれが一番優れているか」ではなく、「どの目的に合っているか」を軸に使い分けるのがコツです。

有料で高機能な文章生成AI6選

無料ツールでも一定の成果は出せますが、本格的に業務やマーケティングで活用したい場合は、有料ツールの導入が非常に効果的です。ここでは、特に機能面で優れた有料AI文章作成ツールを6つ紹介します。

ChatGPT Plus(OpenAI)

- 料金:月額20ドル(約3,000円前後)

- 搭載モデル:GPT-4(最新かつ高精度)

- 強み:長文構成、会話の文脈保持力、プラグイン・ツール機能

- おすすめ用途:SEO記事、技術文書、営業資料の作成

Catchy

- 料金:月額3,000円〜(無料トライアルあり)

- 特徴:キャッチコピーや広告文、SNS投稿文に強み

- 強み:テンプレートが豊富で直感的に使いやすいUI

- おすすめ用途:マーケティング、プロモーション文章

SAKUBUN

- 料金:月額2,980円〜

- 特徴:日本語に特化した高精度AIライティングツール

- 強み:論理展開、敬語処理、構成提案機能

- おすすめ用途:オウンドメディア、レポート、商品紹介記事

TACT SEO(タクトSEO)

- 料金:機能により変動(問い合わせ対応)

- 特徴:SEOライティングに特化し、キーワードや構成を自動提案

- 強み:競合分析→構成提案→執筆→最適化まで一貫

- おすすめ用途:SEO記事作成、検索順位改善

Microsoft Copilot

- 料金:法人アドオン US $30/人・月。個人版 365 には未搭載。

- 特徴:Word・Excel・PowerPointでのAI支援機能

- 強み:既存文書の要約・改善・提案がスムーズ

- おすすめ用途:社内資料、議事録、企画書などの整形

Notion AI(有料版)

- 料金:月額10ドル〜

- 特徴:Notion内で文章生成、要約、リライトが可能

- 強み:ドキュメント管理とライティングが一体化

- おすすめ用途:ナレッジ整理、業務記録、ライティング補助

これらの有料ツールは、単なる「便利さ」ではなく、成果を生む力を持った実務向けツールです。コンテンツ制作の質とスピードを両立したい人にとっては、十分に費用対効果のある選択肢です。

AI文章作成の活用シーン【仕事・プライベート別】

SEO記事・レポート・議事録などビジネス活用

AIによる文章作成は、ビジネスの現場においてすでに実戦レベルで活用が進んでいます。特に注目すべきは、アウトプットの質とスピードを両立できる点です。ここでは、代表的な3つの業務領域に分けて、活用の具体例と効果を解説します。

1. SEO記事の作成

AIはSEO記事において、構成案の生成・見出しの提案・本文のドラフト作成などで大きな力を発揮します。たとえば、ChatGPT PlusやTACT SEOを使えば、キーワードを指定するだけで、検索意図に沿った構成案を自動生成し、そのまま本文作成にもつなげられます。

効果的な使い方は以下の通りです。

- キーワードの意図を読み解く下書きとして活用

- 構成案を複数生成して比較し、最適な構成を選定

- 人の手でリライトする前提でスピード重視の出力に活用

ただし、「完全自動」での公開はリスクが伴うため、事実確認と表現の微調整は必須です。

2. レポート・資料作成

レポートや社内資料は、構成のパターンがある程度決まっていることから、AIとの相性が良好です。Microsoft CopilotやNotion AIなどは、箇条書きから文章化、逆に文章から要点抽出まで可能であり、報告書の整形や背景説明の肉付けに便利です。

たとえば以下のような活用法があります。

- 月次レポートの定型構成に必要な文章だけを自動生成

- 経営層向けの要約版(エグゼクティブサマリー)の作成

- 「結論→理由→補足」の構造に自動で変換

業務報告の伝わる化を実現するツールとして導入する企業も増えています。

3. 議事録・打ち合わせ記録の要約

議事録作成は、時間がかかるうえに手間が多い業務ですが、AIツールによって大幅に効率化できます。代表的なものに「AI GIJIROKU」「スマート書記」などがあり、録音データをアップロードするだけで自動的に要約された議事録が出力されます。

活用ポイントとしては以下の通りです。

- 話者ごとの発言を自動でタグ付けし、読みやすく整理

- 必要なキーワードや決定事項のみを抽出可能

- 音声認識の精度が年々向上しており、日本語対応も実用レベル

業務効率だけでなく、記録の正確性と再利用性の向上という観点でも有益です。

このように、AI文章作成は「時間短縮」だけでなく、「質の底上げ」や「可視化・共有」の部分でも強い武器になります。導入コストに見合うだけのリターンがあるため、まずは一部業務から試験導入するのがおすすめです。

ブログ・SNS・創作など日常シーンでの使い方

AI文章作成ツールはビジネス用途だけでなく、日常生活や趣味の領域でも十分に活用可能です。特に、情報発信や創作活動を行っている人にとっては、アイデアを形にするパートナーとして役立ちます。

ブログの下書きや構成づくり

AIを使えば、タイトル・構成・見出し・導入文をまとめて生成でき、

「書き始められない」という悩みを解消できます。

例:

- 地名やイベントを入力 → テンプレ構成を提案

- 感想を箇条書き → 自然な文章に変換

ブログの初動をスムーズに進めるサポートとして有効です。

SNS投稿のキャッチコピーや投稿文作成

AIなら、画像や話題に合わせた複数の投稿文・キャッチコピーを自動生成でき、

SNSで「反応の取れる投稿」を効率的に作れます。

活用例:

- 商品紹介 → トーン違いの訴求文を提案

- ハッシュタグ → トレンドに合った案を提示

- コピー案 → A/Bテスト用に複数作成

個人・事業者どちらにもおすすめの活用法です。

SNS運用における「発信スピード × 表現力」の両立をサポートします。

小説や歌詞などの創作活動

AIは、発想のきっかけや表現の補助として創作を支えるツールとして活躍します。

プロットやセリフ、歌詞の案など、初期段階のアイデア出しに最適です。

活用例:

- 小説の冒頭文を複数案で生成

- 歌詞の続きを文脈に沿って提案

- セリフ例を自然な会話形式で提示

初心者からプロまで、創作力を広げる相棒として使われています。

このように、AI文章作成は「作業の効率化」だけでなく、「表現の幅を広げる」ツールとしても活用できます。使うほどに自分らしい表現を引き出せる補助輪のような存在になるでしょう。

※「もっと具体的な活用方法やプロンプトが知りたい」という方へ、以下の記事もあわせてご覧ください。

AI文章作成のメリットと注意点

メリット:時短・品質向上・アイデア補助

AI文章作成の最大の魅力は、人の手だけでは得られなかった効率と発想を補ってくれる点にあります。単なる作業自動化にとどまらず、ライティングの質そのものを底上げする機能として注目されています。

圧倒的な時短効果

AIツールを活用すれば、ゼロから文章を考える必要がなくなります。たとえば、800〜1,000文字のブログ記事であれば、AIに構成とテーマを伝えるだけで数分でドラフトが完成します。

さらに、下記のような業務にも効果を発揮します。

- 導入文・まとめ文などの定型部分の自動生成

- 顧客への定型メール文の作成

- プレゼン資料用の要点整理

人間が「調べる・考える・書く」に費やしていた時間を、ほぼ自動化できる点が大きな価値です。

文章の品質向上

意外に見落とされがちですが、AIは文章の品質を一定レベルに保つのが得意です。たとえば以下のような改善が期待できます。

- 文法ミスのない自然な表現

- 接続詞や構成のバランス

- 論理の流れを整えた説明文

これは特に、「文章に自信がない人」や「書く時間が限られている人」にとって心強いポイントです。さらに、有料ツールでは語調の調整やスタイルの統一も可能です。

アイデア補助・発想のトリガーになる

AIは知識の引き出しとしても有効です。何も思いつかない時でも、以下のような使い方で発想の起点を得られます。

- 「このテーマでブログ構成を考えて」と依頼する

- 「○○という表現を言い換えて」と指示する

- 「関連する切り口をいくつか出して」と求める

このように、AIを対話型のブレスト相手として使うことで、一人で悩まなくても答えが見つかる状況を作り出せます。

結局のところ、AI文章作成は「ただ早く書くためのツール」ではなく、「より良く、より早く、より自由に書けるようになるための支援ツール」です。特に個人の発信力が重要視される現代において、この3つのメリットは大きなアドバンテージになります。

注意点:著作権・ハルシネーション・倫理問題

AI文章作成ツールは便利な反面、使い方を誤ると大きなリスクにつながることがあります。特にビジネスや公開コンテンツとして利用する場合には、以下の3つの観点で注意が必要です。

1. 著作権の問題

日本の現行法では創作的な表現をした者がいない純粋な AI 生成物は著作物と認められない。ただし 人が編集・加筆して創作性が加わった部分には著作権が発生し得る。また、以下のような状況では著作権侵害のリスクがあります。

- 学習データに含まれる既存の著作物に酷似した表現

- 引用元の明記がないまま第三者の文章を流用

特に商用利用する際は、AIが書いた文章を「自作」として扱えるかどうかを慎重に判断する必要があります。

2. ハルシネーション(事実誤認)

AIはあくまで「言語モデル」であり、事実を理解して出力しているわけではありません。そのため、もっともらしく見えても内容が誤っている、いわゆるハルシネーションが起こることがあります。

たとえば、

- 存在しない企業名や商品名を出力する

- 間違った統計データを記載する

- 実在の人物の情報を捏造する

こういった誤情報を放置すると、信用の失墜や法的リスクに直結するため、必ず人間の目でファクトチェックを行うことが必要不可欠です。

3. 倫理的な懸念と利用ルール

AIによる文章生成には、倫理面での課題もあります。

- 他人の名を騙ったなりすましコンテンツの作成

- 差別的・攻撃的な表現の無意識な使用

- AIツールの使いすぎによる「中身のない量産記事」

こうした行為は、検索エンジンやSNSからの評価を下げるだけでなく、読者からの信頼を失う根本的な原因になります。AIの活用にあたっては、次のような運用ルールを自ら定めておくことが重要です。

- 生成物の出典・監修体制を明記する

- AIと人間の役割分担を公開する

- 内部で使うルールブック(AIポリシー)を整備する

AI文章作成はあくまで「道具」であり、使い方次第で価値にもリスクにもなるものです。安心して活用するためには、「技術の理解」だけでなく「倫理と責任」を意識した運用が求められます。

※業務効率化・時短につながる、実践的なAI活用例を多数紹介しています。以下の記事もあわせてご覧ください。

AIで作った文章はSEOに強い?現実と可能性を検証

Googleの評価指針とAI文章の扱い

現在、Google は「AIによる文章であるかどうか」ではなく、「品質とユーザーの意図に沿った有益な内容かどうか」を評価の基準としています。つまり、AIで作成された記事だからといって自動的にSEO上不利になるわけではありません。

Googleが評価するAI文章の3つのポイント

- E-E-A-Tへの対応

→ 出典や編集履歴を明示し、監修だけでなく 一次情報・独自体験の付加 が E-E-A-T で高評価要因。単なる要約やリライトでは差別化不足。 - 検索意図に沿った構成

→ キーワードだけでなく、ユーザーの悩みに応える構成が必須。 - 体験や視点での差別化

→ AI任せにせず、体験談や独自の切り口を加えることでオリジナリティを担保。

✔結論:AI文章=ペナルティ対象ではないが、品質次第で評価される

| 視点 | 評価基準 |

| AI利用か | 罰則は無いが、Googleは 人為的誤認を避ける目的での開示 を推奨。 |

| 記事の品質 | E‑E‑A‑Tに沿っているかが重要 |

| オリジナリティ | 人間の編集・視点を盛り込むことが必須 |

| 検索意図への対応 | 構成と導線が明確であることが評価される |

AIで文章を効率化することはSEOへの利点になる一方、完全にお任せでは評価されにくいという点を意識しておきましょう。

SEO観点でのAI文章の活用ポイント

AI文章作成は、適切に使えばSEO施策を効率化し、検索順位の向上に貢献できる強力な武器になります。しかし、ただ記事を書かせるだけでは不十分で、「どの工程でどう使うか」が成果を分けます。

キーワード選定と構成設計にAIを活用する

SEOでは「検索者の意図に沿った構成」が非常に重要です。AIに対して、「このキーワードで検索する人は何を知りたい?」と聞くだけでも、検索意図を多角的に把握できるヒントになります。

さらに、以下のような使い方も可能です。

- ターゲットKWに基づいた構成案の生成(H2・H3候補)

- 関連KWを踏まえたタイトルのリライト提案

- コンテンツギャップの洗い出しと提案

つまり、AIは構成や狙いを固める戦略パートナーとして活用できます。

文章生成は「ドラフト」として使うのが基本

AIの出力は、SEO的にそれっぽく見える文章でも、以下の課題があります。

- 本質を突いていない、表面的な説明

- ユーザーの検索意図を深掘りしきれていない

- 文法は正しくても「読み進めたくなる魅力」に欠ける

したがって、AIは「たたき台」として使い、人間が必ず加筆・修正を加えるのが鉄則です。体験談や業界知識を加えることで、検索評価を得られる唯一無二のコンテンツに変化します。

読者の導線を意識したCTA・内部リンク設計にもAIを活用

SEO評価は「読者の満足度とサイト内の回遊性」にも依存します。以下のような要素にもAIは役立ちます。

- 自然なCTA文の提案(例:「このツールを無料で試す」など)

- 関連記事の紹介文(内部リンク導線を自然に構築)

- FAQの自動生成(検索意図の補完に活用)

SEO視点でAIを使う最大のコツは、速く・安く・大量に書ける”ために使うのではなく、より深く・より伝わる記事を作るために活かすことにあります。

まとめ|AI文章作成を正しく使えば強力な武器になる

AI文章作成は、単なる時短ツールではなく、思考を支え、表現の幅を広げ、成果を後押しするパートナーへと進化しています。

無料でも始められる敷居の低さと、ツールによってはビジネスにも本格対応できる汎用性の高さから、個人・企業問わず導入が進んでいます。

ただし、重要なのは「使い方」です。AIにすべて任せるのではなく、目的に応じたツール選定・人による監修・検索意図との一致を意識することで、SEOやマーケティングにおいても大きな武器になります。

今後さらに高性能なツールが登場し、AI文章作成の可能性は広がっていくでしょう。「使える人」になることが、情報発信の競争で優位に立つための第一歩です。

ぜひ本記事を参考に、自分に合ったAI文章作成ツールの選定と、効果的な活用方法を実践してみてください。

AI時代を生き抜くために必要なスキルを身につけたい方は、スキル習得セミナーへの参加もご検討ください。受講生5000人を突破した実績あるプログラムで、AI活用の基礎から実践まで体系的に学べます。今なら無料オンラインセミナーに参加するだけで、人気講義5コース(合計600分)が無料でプレゼントされます。会社に依存しない生き方を実現するための第一歩を、今日から踏み出しましょう。