結論から言うと、タグ付けは「使い方次第」です

「インスタでタグ付けしたのに全然反応がない…」

そんな経験、ありませんか?

実はタグ付けって、正しく使えば強力な武器になるんですが、間違った使い方をすると逆にエンゲージメントを下げてしまうリスクがあるんです。というのも、Instagramのアルゴリズムは年々進化していて、2025年現在では単純にタグを付ければいいという時代ではなくなっているからなんですよね。

この記事では、100社以上の集客支援を手掛けてきた実務派SEOマーケターの視点から、タグ付けの正しい使い方と、絶対に避けるべき間違った使い方を徹底解説します。

なぜ「タグ付けは逆効果」と言われるのか?

まず理解しておきたいのは、タグ付けそのものが悪いわけではないということ。

問題なのは、その「使い方」なんです。

近年、多くのインスタユーザーが「タグ付けしても効果がない」と感じている背景には、いくつかの明確な理由があります。特に人気のハッシュタグを大量に付けたり、投稿内容と関係ないタグを使ったりすると、アルゴリズムからマイナス評価を受けてしまう可能性が高いんですよね。

投稿が埋もれてしまう問題

「#love」や「#instagood」といった超人気タグを使うと、投稿が数秒で他の投稿に埋もれてしまいます。なぜなら、これらのタグには毎日何百万もの投稿が集まっているからです。つまり、あなたの投稿が誰かの目に触れる確率は極めて低くなってしまうんですよね。

ターゲットに届かない

無関係なタグを付けると、興味のないユーザーに表示されてしまい、結果として投稿がスルーされることも。たとえば、グルメ投稿にファッション関連のタグを付けると、フォロワーから不自然に思われるだけでなく、ブランドイメージを損ねる可能性もあるんです。

アルゴリズムからの評価低下

Instagramのアルゴリズムは、投稿内容とタグの関連性を厳しくチェックしています。関連性の低いタグを使用すると、発見タブでの表示が制限されたり、リーチが減少したりするリスクがあります。これは2025年1月のアルゴリズム更新でさらに強化されているポイントなんですよね。

エンゲージメントを下げる3つの間違ったタグ付け

ここからは、絶対に避けるべき3つの間違ったタグ付けパターンを解説します。

これらを知っておくだけで、あなたの投稿のパフォーマンスは劇的に変わるはずです。

パターン①:人気すぎるタグの多用

投稿数が数百万を超えるような超人気タグは、一見効果的に見えますが実は初心者が最初に避けるべき落とし穴なんです。というのも、これらのタグでは投稿が瞬時に流れてしまい、誰の目にも触れない可能性が高いからです。リーチを狙って付けたはずが、結果的に誰にも見られないという事態になりかねません。

パターン②:投稿との関連性が薄いタグ

投稿内容と関係ないタグを使うと、アルゴリズムが混乱し、発見タブでの表示が制限される可能性があります。また、ユーザーにとっても違和感があり、フォローやエンゲージメントにつながりません。タグは「誰に届けたいか」「どんな投稿か」を明確にするための重要なツールですから、関連性は絶対に意識すべきポイントなんですよね。

パターン③:大量の無関係なタグを並べる

「とにかく30個まで入れておけばいい」という発想で無差別にタグを詰め込むのは逆効果です。スパム的な投稿とみなされ、リーチが制限されるリスクもあります。ハッシュタグは「質より量」ではなく、「意味のある少数精鋭」を意識することが重要なんです。一般的には3〜5個程度が適切とされています。

正しいタグ付けで得られる3つのメリット

ここまで間違った使い方を見てきましたが、正しく使えばタグ付けには大きなメリットがあります。

メリット①:発見タブ経由のリーチ拡大

タグ付けは、ユーザーの興味関心に基づく「発見タブ」で表示される大事なきっかけになります。タグ経由で投稿が拡散されることで、フォロワー以外のユーザーにも見てもらえる可能性が高まるんですよね。特にニッチな分野では、ピンポイントなタグによる発見が新しいファン獲得につながります。

メリット②:検索経由での接触チャンス

ユーザーが特定のキーワードで検索した際、タグ付き投稿が検索結果に表示されやすくなります。これはSEO的な効果にも近く、タグ戦略次第で検索導線をつくることができるんです。日常的に検索機能を使うユーザーにとって、タグは大事なナビゲーションでもあります。

メリット③:相手に気づいてもらえる

メンション機能を使ってタグ付けをすると相手に通知が届くため、アカウントや投稿に気づいてもらうことができます。気づいてもらえればシェアやコメントなどのエンゲージメントをしてもらえたり、親密な関係を築くことができる可能性もあります。たとえば、UGCを投稿してくれたユーザーの投稿をリポストする際にメンションとともに感謝を伝えることで、ブランドとユーザーの絆が深まるんですよね。

2025年版:効果的なタグ付け戦略

では、具体的にどうすればいいのか?

ここからは実践的な戦略をお伝えします。

ターゲットに適したキーワードを選ぶ

自身の投稿内容やターゲット層に関連する具体的なタグを選びましょう。たとえば、地元のお店が投稿する場合は、地名を含むタグ(例:「#東京カフェ」「#大阪グルメ」)を使うことで、近隣のユーザーにアプローチできます。投稿のテーマに合ったタグを選ぶことで、興味を持ったユーザーの目に留まりやすくなるんです。

競争率の低いタグを見つける

関連性のあるタグを調査し、ターゲット層が使用しているタグを分析することが重要です。また、ハッシュタグ生成ツールを活用するのも効果的な方法ですよね。競争を避けるために複数のタグを使い分けることで、より多くのユーザーにリーチできる可能性が高まります。

ブランド専用のタグを作る

自社のブランド名やキャンペーン固有のタグを作成しましょう。これにより、ブランドの独自性を強調し、フォロワーがブランド関連のコンテンツを簡単に見つけられるようになります。ユーザー参加型のコンテンツを作成することで、タグ付けの活用を促進できるんです。

定期的な見直しと改善

タグ戦略の効果を定期的に分析し、必要に応じて調整することが重要です。Instagramのインサイトを活用して、どのタグが最も効果的であるかを確認し、それに基づいて戦略を改善しましょう。トレンドは短期間で変化するため、定期的にタグのトレンドを調べ、戦略をアップデートすることが必要なんですよね。

アルゴリズムを味方につける使い方

2025年1月、Instagram責任者のアダム・モセリ氏が発表した最新情報によると、アルゴリズムランキングには大きく分けて2種類あります。

フォロワーなど関係性のあるアカウントへのリーチと、フォロワー外などまだ繋がりのないアカウントへのリーチです。

重要な3つの要素

アルゴリズムに重要な要素は、①視聴時間②いいね③シェアとなっており、関係性のアカウントに対しては「いいね」、繋がりのないアカウントへのリーチは「シェアなどの送信」をやや重視しているといいます。つまり、タグ付けを活用してシェアを促進することが、新規リーチ拡大の鍵になるんですよね。

インサイト分析で確認すべき指標

平均再生時間、リーチあたりのいいね数、リーチあたりの送信数を用心深く確認することが推奨されています。これらの指標を見ながら、どのタグが効果的だったかを分析し、次回の投稿に活かすことが成功への近道なんです。

まとめ:タグ付けは「戦略的に」使うべき

結論として、インスタのタグ付けは決して逆効果ではありません。

ただし、正しい使い方を知らないと、エンゲージメントを下げてしまうリスクがあるということです。

重要なポイントをまとめると、人気すぎるタグは避け、投稿内容と関連性の高いタグを3〜5個程度選ぶこと。そして、ターゲット層が実際に使っているタグを調査し、定期的に効果を分析して改善していくことが成功の鍵なんですよね。

タグ付けは単なる機能ではなく、あなたのコンテンツを必要としている人に届けるための「橋渡し」です。戦略的に活用することで、フォロワー増加やエンゲージメント向上につながります。

1ミリでも「インスタをもっと効果的に使いたい」と思っているなら、今日がその日です。

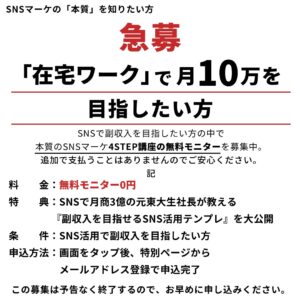

そして、もしあなたが「SNSマーケティングをもっと本格的に学びたい」「会社に依存しない生き方を実現したい」と考えているなら、スキルプラスセミナーがおすすめです。受講生4000人を突破した実績あるプログラムで、AI時代を生き抜くスキルとロードマップを無料で学べます。セミナー参加者には、SNSマーケティングや生成AI活用など、人気講義5コース(合計600分)が無料プレゼントされます。

講師のみかみ氏は、東京大学にE判定から現役合格後、2年たらずで月商2億を達成し、独自開発の「サクセスラーニング®」は特許を取得。SNS総フォロワー数30万人を抱えるインフルエンサー兼経営者として、ABEMA、日経トレンディ、産経新聞、朝日新聞など数々のメディアにも出演しています。

セミナーでは、AI時代でも生き残るスキルの選び方、自分に合ったスキルを見極める3つの基準、スキル別ロードマップと成功事例の完全公開をわずか60分で体系的に学べます。実際に受講した方からは「無料でここまで学べるとは思わなかった」「1年動けなかった自分が、翌日に行動を始められた」といった声が続出しているんです。

今回のセミナーを通じて、「やるべきスキル」「学ぶ順番」「行動ステップ」が明確になり、あなたの理想が現実になる第一歩を踏み出せます。参加人数には限りがありますので、今すぐ無料セミナーに登録して、あなたの未来を自分の手で動かす力を手に入れてみてください。