フローチャートって、どう書けば伝わりやすいの?

この記事では「フローチャートの基本から応用まで、正しい書き方・図形の使い方・作成手順・実例」を

初心者にもわかりやすく図解付きで解説しています。

正しい手順を知り、最短距離で副業を成功させませんか?

「副業を本気で頑張っているのにお金にならない…」

そんなあなたに朗報です。副業の成功は『明確なロードマップを引けているか』が全てを決めます。

あなたの副業人生、今までしっかりと頑張ってきたのだと思います。でもうまくいかない。

これは、「正しい手順」を知らないからではないでしょうか。副業をしていくに当たって、

✅自分にあった副業スキルの習得手順

✅時間を無駄にしない勉強の順番

✅自分の特性を活かした最短距離で収益につながるスキルを見つける

これらをしっかりと決めて、時間がない副業勢の時間効率を最大化したいですよね。

では、これらを相談できるかたはいらっしゃいますでしょうか?いたとしても、なかなか正しい答えは返ってこないかもしれません。

そこでアドネスラボでは『ロードマップ作成会』を開催しています。

累計5,000人の副業をサポートしてきた僕たちアドネスラボが、相談時間無制限で「成功までのロードマップ」を一緒に引いていきます!ただの相談じゃなくて「あなたに必要なこと」がわかる時間にきっとなるはず。

参加はたったの2ステップ

STEP1.下のボタンをタップ

STEP2.LINEで日程調整をする

今なら”無料”で開催しています。

いつまで無料開催を続けるかわからないので受け取りはお早めに!

フローチャートとは?目的と活用シーンを解説

フローチャートの定義と用途

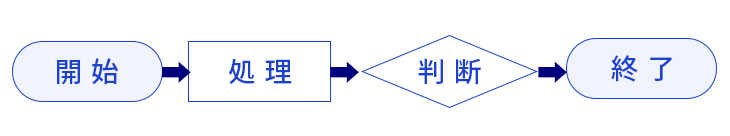

フローチャート(フロー図)とは、作業や処理の流れを図形と矢印を用いて視覚的に表現する図のことです。工程をステップごとに分解し、「開始」から「終了」までの流れを誰でも理解できる形にまとめる目的で使われます。

用途は多岐にわたり、以下のようなシーンで活用されています:

- 業務の流れを整理したいとき(例:顧客対応プロセス、書類承認フロー)

- プログラムのアルゴリズムを設計するとき(例:条件分岐やループ処理の可視化)

- 新人教育やマニュアル作成時(例:対応フローを共有する目的)

- 改善活動や問題分析時(例:ボトルネックの発見)

一目で流れが見えるため、関係者間での認識ズレやコミュニケーションミスを防ぐ効果もあります。

フロー図・フロー表・チャートとの違い

「フローチャート」と似た用語に「フロー図」「フロー表」「チャート」などがありますが、それぞれ微妙に意味や用途が異なります。

| 用語 | 概要 |

| フローチャート(フロー図) | 処理の流れを図形と矢印で可視化する図。処理や判断の順序が明確。 |

| フロー表 | テキストや表形式で処理の流れを記述する方法。図より抽象的で簡易的。 |

| チャート(汎用) | 広義には「図・表」全般を指す言葉で、グラフや組織図なども含む。 |

実務やプログラミングでは「フローチャート」という呼び名が最も一般的で、図形ルールに基づく明確な記述が求められることが多いです。

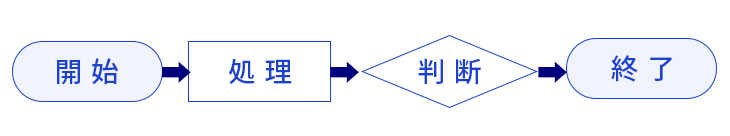

フローチャートの構成要素と記号の意味【図解あり】

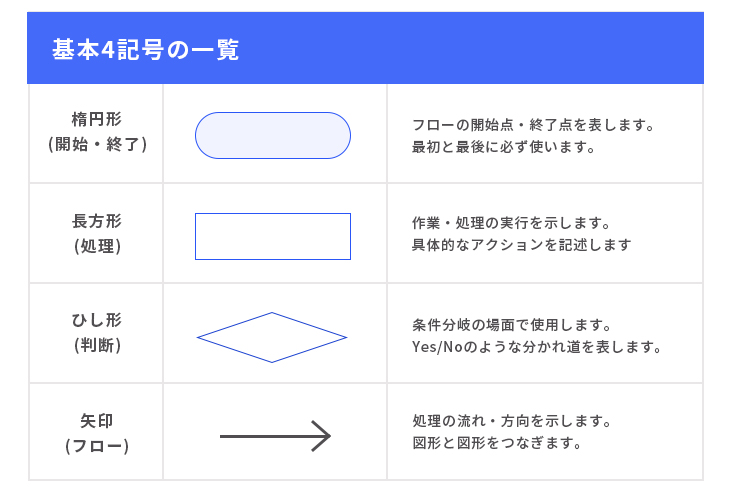

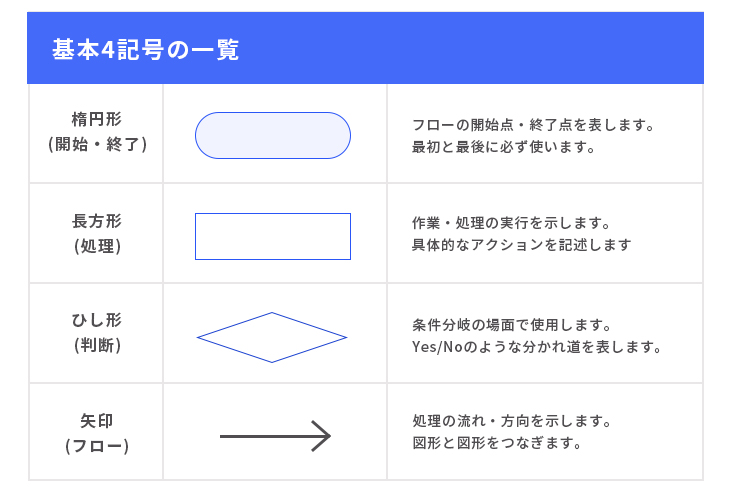

基本記号(開始・処理・判断・矢印)とその使い方

フローチャートは、特定の図形(記号)を使って処理の流れを表現します。ここでは最も基本となる4つの記号を紹介します。

💡ポイント:図形の使い分けを間違えると、フローチャート全体の意味が伝わらなくなるため、ルールに沿って使うことが重要です。

応用記号(入出力・ループ・結合子など)の役割

より複雑な業務やシステムを表現する場合は、以下のような補助記号を使うと便利です。

| 記号 | 用途例 |

| 平行四辺形(入出力) | 入力(例:データの取得)や出力(例:印刷)を示す |

| 二重線円(結合子) | 他のページとつなぐ/ジャンプ先を明示するために使う |

| 繰り返し記号 | ループ処理や再実行など、繰り返す処理の開始・終了 |

これらは業務フローやプログラムのように複雑な構造をもつ場面でよく使われますが、基本記号と併せて使用することで、より正確かつ読みやすい図になります。

記号の配置ルールと流れの方向性

フローチャートには「図形の意味」だけでなく、「配置のルール」もあります。以下を守ると、誰が見ても理解しやすい図になります。

- 流れは基本的に「上から下」「左から右」

→ 一貫性を持たせることで視認性が向上します。 - 1つの矢印は1方向のみ

→ 双方向や分岐が多すぎると混乱の元です。 - 記号の大きさ・間隔を揃える

→ 読みやすさと整理性が上がります。

フローチャートの書き方ステップ【初心者向け手順】

書き始める前にやるべき準備(目的の確認・ヒアリングなど)

フローチャート作成で最も重要なのは「いきなり描き始めない」ことです。まず以下のような準備が必要です:

- 目的の明確化

→ このフローは何のために必要か?誰が使うか?どこで使うか? - 対象業務や作業の把握

→ 関係者にヒアリングしたり、資料を確認することで漏れを防ぎます。 - 粒度(どの程度細かく描くか)の決定

→ 抽象的すぎず、細かすぎず、見る人のレベルに合わせた設計が重要です。

💡フローチャートは「自分がわかる」だけでは不十分。第三者が見て理解できることが前提です。

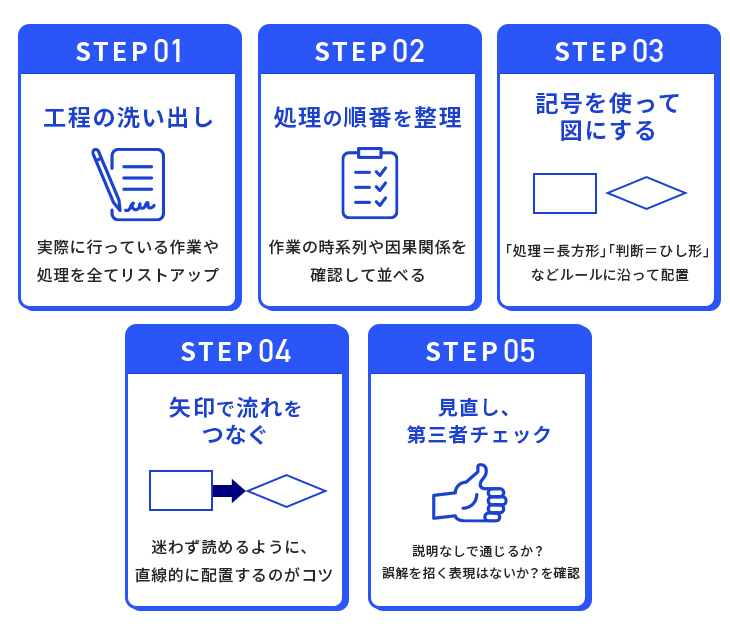

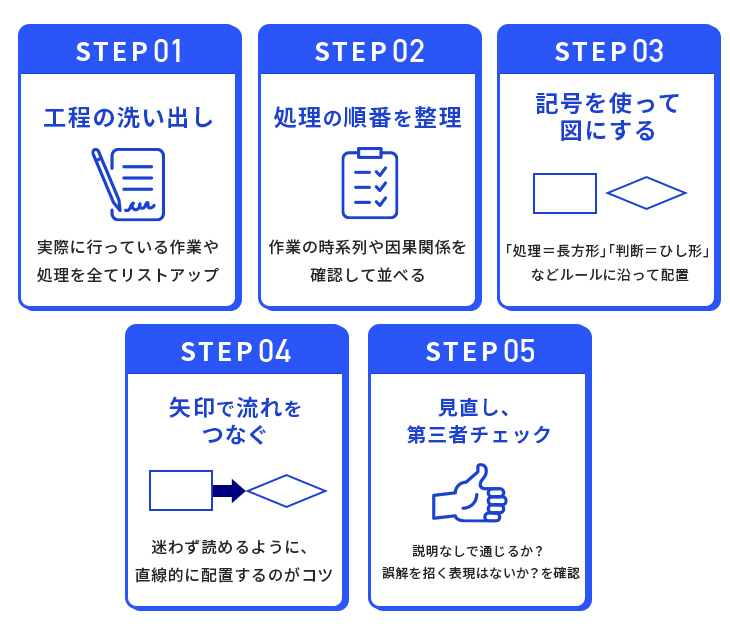

5つの手順で完成までの流れを解説

初心者でもスムーズに作成できる、基本的な5ステップを紹介します。

- よくある失敗例と回避ポイント

| よくあるミス | 解決策 |

| 記号の使い方が間違っている | 書き始める前に記号の意味を復習する |

| 順番が分かりにくい・ごちゃごちゃ | 流れは「左上から右下」に統一する |

| 記号が多すぎて見づらい | 1つのチャートは1ページに収めるよう設計する |

| 分岐が多すぎて混乱 | 判断を必要以上に増やさず、整理する |

ケース別フローチャートの例【業務・学校で使える】

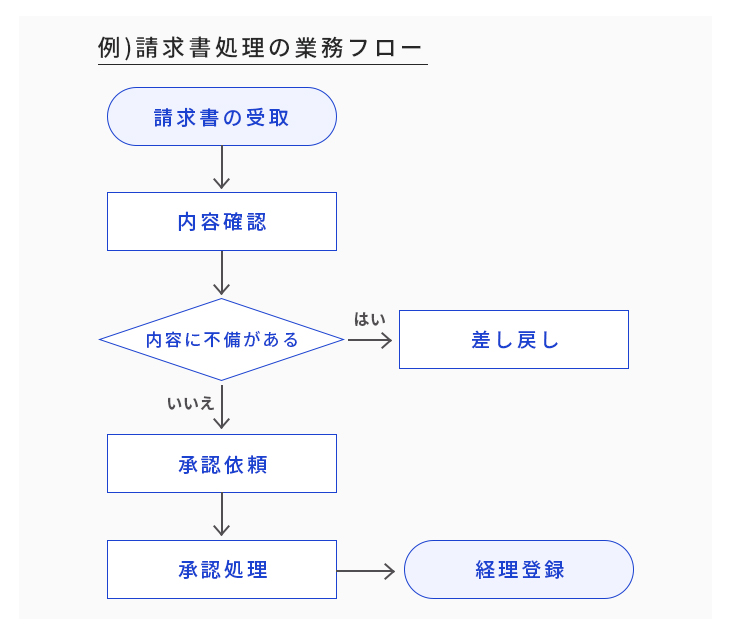

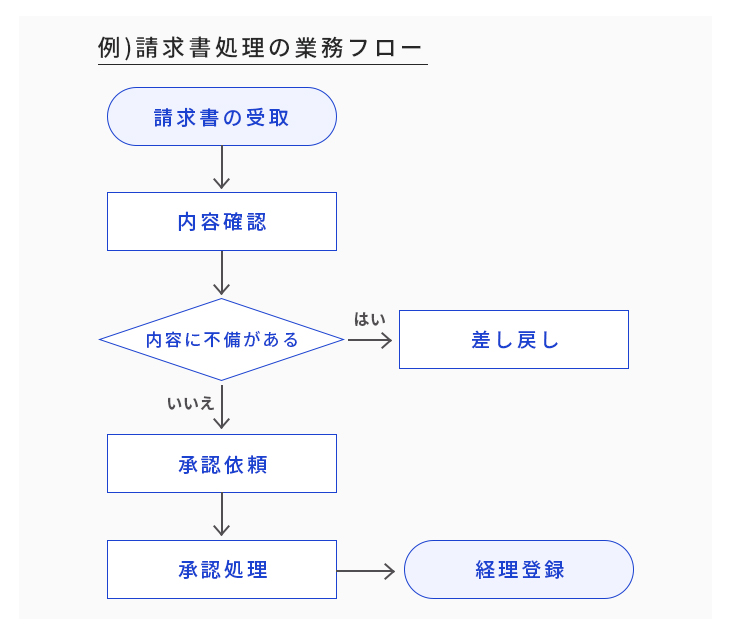

業務フローの例(プロセス管理・手動作業)

ビジネス現場では、以下のようなフローチャートがよく使われます。

✅例:請求書処理の業務フロー

このように、処理の順番と判断を視覚的に整理することで、業務の属人化を防ぎ、効率化が図れます。

特にプロセス管理や品質保証業務で重宝されます。

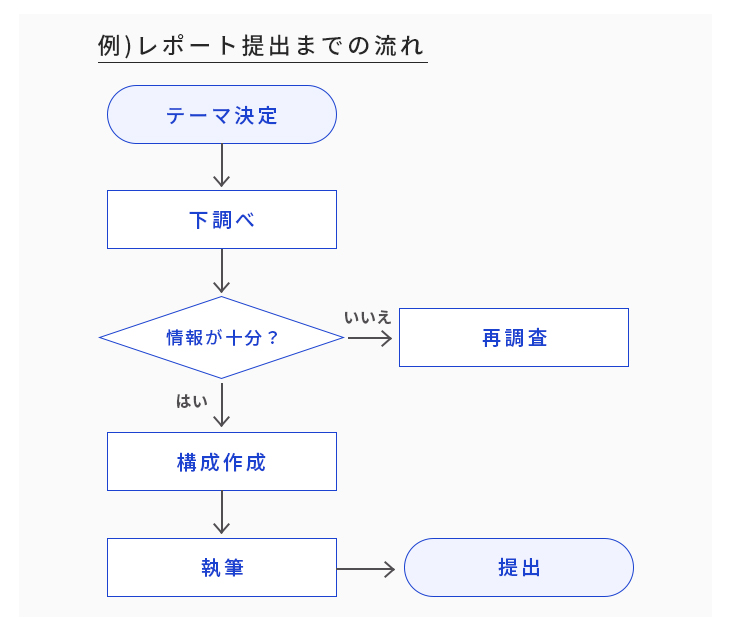

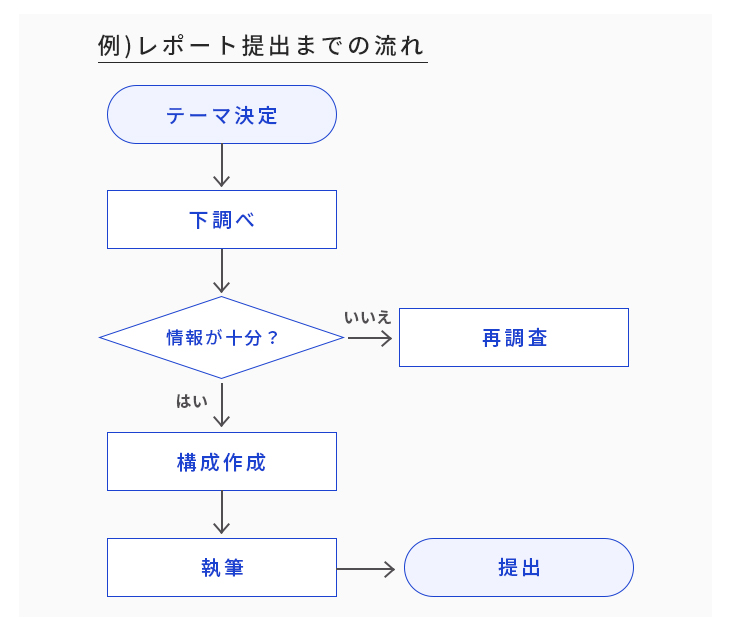

学校・レポート・課題用の例

教育現場やプレゼン資料などでも、フローチャートは理解を助けるために活用されます。

✅例:レポート提出までの流れ

論理の流れや選択肢の説明に使うことで、読み手にわかりやすく伝えることができます。

無料テンプレート&作図ツール紹介

フローチャート作成に便利なテンプレートやツールも多数あります。

| ツール名 | 特徴 |

| draw.io | 無料・オンラインで使える/図形が豊富でテンプレートも多数 |

| Lucidchart | チーム共有に強い/クラウド保存・共同編集可能 |

| PowerPoint | ビジネス利用率が高い/テンプレート多数/操作しやすい |

| Excel | 表計算+図形が同時に使える/業務内でそのまま活用可能 |

💡最初はテンプレートを使って練習すると、効率的に覚えられます。

フローチャート作成のコツと注意点

工程の洗い出し・粒度の決め方

フローチャートの精度を決める鍵は、最初の「工程の洗い出し」と「粒度(細かさ)」の調整です。

- 工程の洗い出しは漏れなく網羅的に

→ 見落としがあると、後の工程や判断に歪みが出ます。 - 粒度は目的に応じて変える

→ 説明用なら大まかに、手順書用なら細かく。用途によって柔軟に調整しましょう。

💡「誰に向けて書くのか?」を常に意識すると、粒度の最適化がしやすくなります。

ページ内に収める工夫とデザインのポイント

読みやすいフローチャートには、見た目の整え方も重要です。

- 1枚の画面/A4用紙に収めるのが基本

→ 長すぎると流れが追えず、理解を妨げます。 - 左上から右下へ自然に目が流れる配置にする

→ 斜め・逆方向の矢印は避けるのが鉄則。 - 図形や文字のサイズを統一

→ 情報の強弱が明確になり、可読性がアップします。

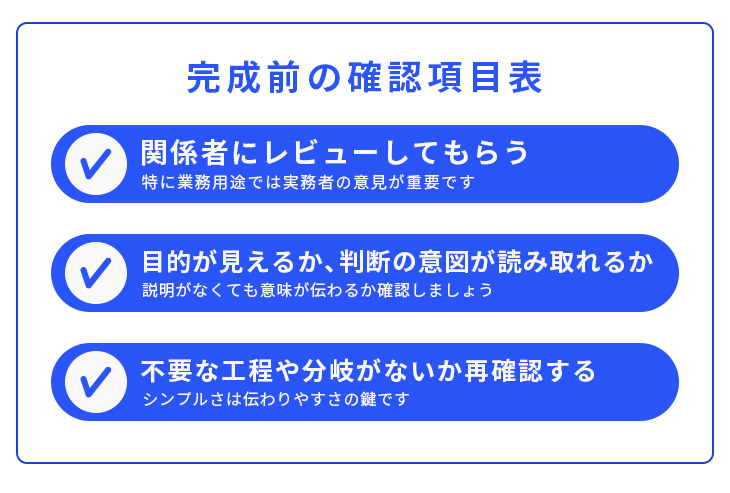

第三者に伝わるか?のチェック方法

完成後は、自分以外の人に伝わるかをチェックする工程が欠かせません。

まとめ|フローチャートは「伝わる設計」が最重要

フローチャートは単なる図解ではなく、「考え方の共有ツール」です。

誰が見ても理解できるように記号や流れを整えることで、業務効率の向上や情報の属人化防止に大きく貢献します。

本記事では、フローチャートの基礎から記号の意味、具体的な作成手順、実例や注意点まで体系的に解説しました。

✅ 今日から実践できるポイント

- 記号の意味を正しく理解する

- 書き始める前に目的と粒度を明確化

- 1枚で伝わるシンプルな構成を意識する

「見やすく、伝わる」フローチャートを作ることで、作業の精度もチームの理解度も格段にアップします。

ぜひ、実際の業務や資料作成でフローチャートを活用してみてください。